現在NHKの朝ドラ『ばけばけ』が、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と、その妻セツの生涯を描いて好評を博している。

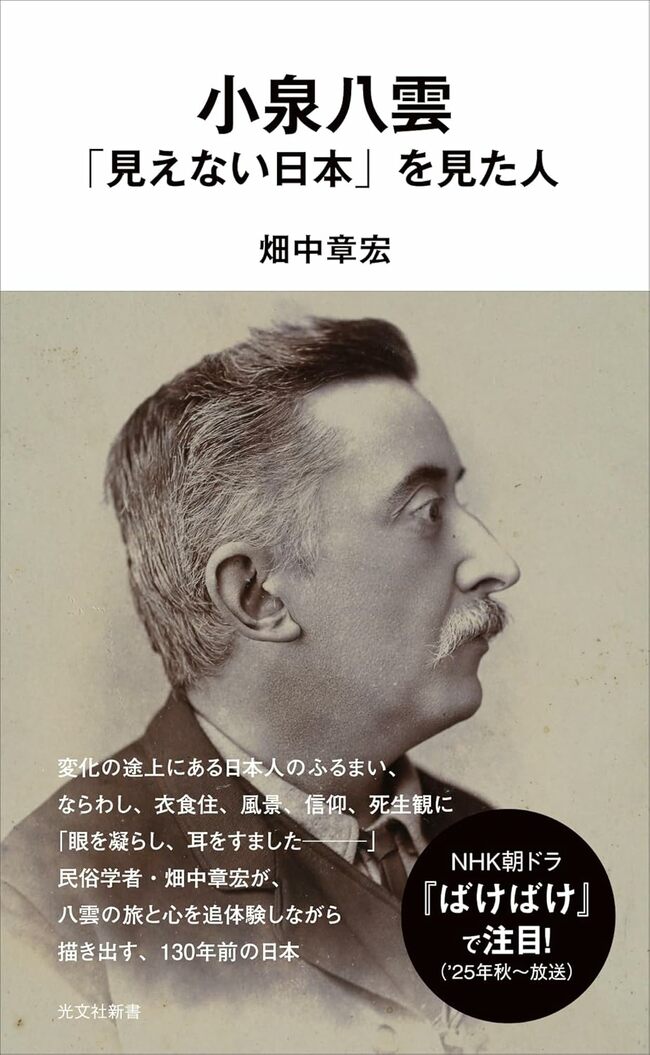

民俗学者・畑中章宏さんの『小泉八雲 「見えない日本を見た人」』(光文社新書)は、その八雲を「ジャーナリストから民俗学者になった人」として捉えた一冊である。

―― 本書を執筆したきっかけは?

「朝ドラの便乗です(笑)。というか、八雲に関しては前から思うところがあったので、NHKで番組になるならいい機会だな、と思いました」

畑中さんによれば、日本の民俗学は、明治時代に井上円了(哲学者)が妖怪・幽霊などを近代合理主義にそぐわない迷信と一刀両断した時に、「いや、非合理なものにも庶民の思いは反映されている」と反論したところから始まった。ところが、柳田国男らより早く「妖怪など非合理なものにこそ日本らしさがある」と気付いていたのが実は八雲だった。

―― 一般的に、小泉八雲といえば怪談作家です。テレビの『ばけばけ』も、夫婦での怪談作りがメインテーマ。でも畑中さんは、八雲の関心の中心は民間伝承だったと?

「はい。初期の作品では、怖い話や怪異な伝承は旅先で出会っています。風土から引き離した怪談を扱い始めたのは後半以降のことですね。八雲は来日後、ほぼ毎年一冊のペースで日本論や旅行記・随筆を書いていますが、その英語版の反響を見て、後半になって怪談をまとめようと思ったのではないでしょうか」

実際、八雲の著作の中でもっとも広く読まれている『怪談』は、八雲が54歳で死去した明治37(1904)年に刊行された。

聴覚を重視した八雲

―― 一方の民間伝承の方は、来日前から興味がありアメリカでも作品化していますね?

「カリブ海のマルティニーク島に2年間滞在した後に、“魑魅魍魎(ちみもうりょう)の島”と呼んで伝説・昔話を書籍にしていますし、その前ニューオーリンズにいた時も、フランス系アメリカ人とアフリカ文化の混合(クレオール文化)に惹かれ諺や料理の本を書いています」

八雲の日本文化へのアプローチは通常の欧米人と異なっていた。普通は視覚のみで、町の清潔さや日本人の体格・家屋の貧弱さなどの見た目を必ず「感想」とする。だが八雲は聴覚を重視した。

―― 松江の朝を、米搗(つ)きの杵(きね)の音、寺の鐘、太鼓、物売りの声など音だけで描いていますね。

「来日第一日目の横浜でも、人力車の音、下駄の音、女按摩(あんま)の笛の音に注目していますが、近代化が進む横浜では耳を引く音は少ない。だから、松江にやがて鉄道が延びて近代化すれば、こうした地方の朝の音が消え去ってしまうことを、ジャーナリストでもあった八雲は“予兆”として直感的に感じていたんですね」

アメリカで新聞記者だった八雲は、新しいものごとや時代の変化にも敏感だった。だからこそ、キリスト教文明主導の近代化に染まっていない日本古来の古いもの、民間伝承や民間信仰に魅せられた、と畑中さんは言う。

私生活では、八雲は来日の翌年早々、松江藩の没落武家の娘・セツを住み込み女中に雇い、ほどなく結婚した。そして2年後、妻が懐妊すると帰化を考え始め、来日6年目に手続きが整い小泉八雲と改名する。

――子どもは4人。八雲は生涯にわたり、自分の家族を非常に大事にしていますね?

「生まれてすぐアイルランド人の父に見放され、ギリシャ人の母とも4歳で別れたきり会っていない。だからまともな家族への渇望はあったでしょうね。自分の家族だけはこの国できちんと育てたい、と」

家族を持つにあたり日本人への信頼もあった、と畑中さんは付け加える。松江から移った熊本県の五高(第五高等中学校)で八雲は、大勢の生徒たちから慕われた。自分の授業内容を高く評価され、相談を持ちかけてくる生徒も数多かった。

「それで松江以降も日本人と誠実に付き合って行きたいと思ったんでしょう。本腰を入れて日本文化に取り組んでみたくなった」