看取り、弔ってくれる他者がいない、「一人暮らし世帯」が増加している。そんな中で繁盛する「終活ビジネス」だが、社会で受け止めることも必要になる。

「終活」は、2009年に週刊誌がつくった言葉だ。それがいまや金融、流通、旅行業など様々な業種が参入する一大市場となった。タブー視されがちだった死にまつわる行動が、手軽な言葉により、「みんなもしていること」という安心感が生まれ、動きが加速した面はある。また、経済産業省が2011年に「ライフエンディング・ステージ」という造語でレポートを発表し、老後から死後までを一体とした市場の形成を促したことも背景にあるだろう。だが、やはり時代に合ったからこその広がりだった。

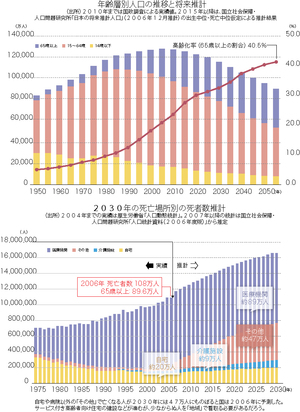

時代とは、一言でいえば「跡継ぎ不在」「おひとり様」社会の到来だ。少子高齢化や晩婚化、生涯結婚しない非婚化(2030年には男性の30%、女性の23%が非婚と予測)などで、子どもがいない人生を歩む人が増えている。2010年の国勢調査では一人暮らしが全世帯に占める割合が32.4%と、「夫婦と子どもから成る世帯」(27.9%)を初めて上回った。近代日本史上、経験したことのないステージに私たちは足を踏み入れている。

高齢者に着目すると、2013年の高齢化率25.1%は、2025年には30%を超え、2060年にはほぼ40%になると国は予測する。65歳以上の高齢者が子どもと同居している割合は、1980年にほぼ7割だったが、2012年には42.3%に。一人暮らしの高齢者が確実に増えていく。

すると、自身の死を考えたとき、葬儀や納骨から始まり、電気・水道など各種契約の解除や遺品整理といった様々な死後事務処理を誰が担うのかという問題が浮上する。誰が人生の最終章を支え、看取り、弔ってくれるのか。その担い手の不在に直面する人々が増えていく。子どもがいても、貧困・格差のため経済的自立が困難で、たとえば葬儀や墓の購入を子どもには頼れないというケースも出てくるだろう。