十勝・オホーツクといった北海道を代表する畑作地帯で、一戸当たりの農家の経営面積は右肩上がりを続け、平均で数十ヘクタールの規模に達している。農機の大型化、ガイダンスシステムや自動操舵技術によるICT化が進む一方で、農家の労働時間がむしろ長くなるというパラドックスのような現象もみられる。農家と「でめんさん」(北海道の方言で日雇い労働者を指す)が減り続ける中、より少ない労働力で大面積をこなすことは可能なのか。

ICT導入で長時間労働に

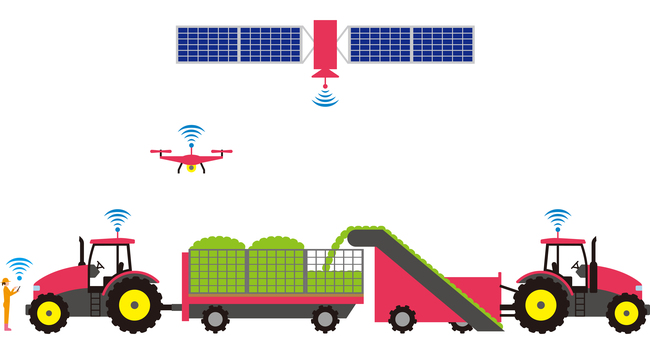

北海道ではガイダンスシステムや自動操舵の導入が急速に進んでいる。自動操舵の技術を使えば、圃場内での直進運転が数センチの誤差で自動でできてしまう(圃場の端に達したときの旋回は自分でハンドルを切る場合が多い)。「作業が格段に楽になった」「疲れ方が全然違う」と導入した農家の多くが感じている。ところが。

「少し楽になった分、長時間労働の方にシフトしていって、それで面積の拡大に対応しているという感じがある。これがいつまでも続くとどんどんブラックな方向に行ってしまうので、能率を上げる方向にしないといけない」

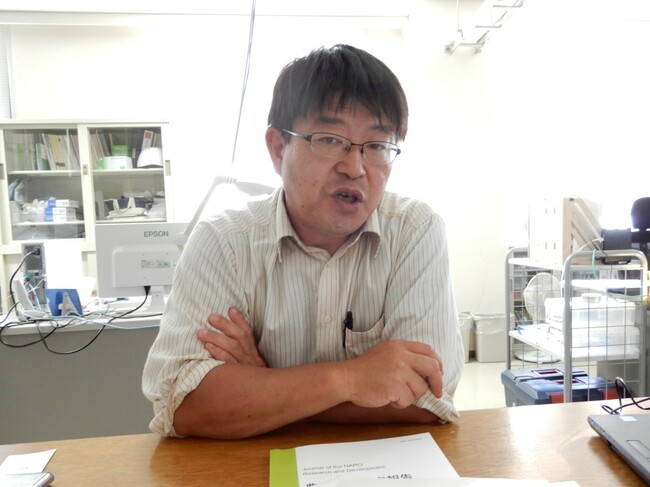

農研機構北海道農業研究センターの辻博之さんはこう指摘する。自動操舵は運転していて楽だと感じるけれども、安全確保の点から農機に乗っている必要があるため「ストレスの軽減など精神的な疲労は少なくなったけれども、オペレータの肉体的負担は変わっていない」。農機のキャビンの中で指示を出したり、監視はしつつほかの作業もできるけれども、「それだけでは近いうちに限界が来るだろうと感じる」という。

面積拡大で収益性が低下しかねない

「この辺りでは、離農する農家があってもその土地は周辺の農家が買ったり借りたりする。ただ、面積が増えても労働力は変わらないので、手のかからない小麦が増える。畑に何か植わっている方がいいという考えで小麦をやるくらいなら、作らない方がいい」

北海道の畑作地帯の農業関係者は強い口調でこう話した。小麦は他の作物に比べ、収益性が低い。にもかかわらず、面積は拡大を続ける。理由は作業の省力化が進んでいて、労働時間が10アール当たり2.8時間(2015年度)と他の作物に比べて短いからだ。

北海道の畑作地帯では小麦、バレイショ、てん菜、豆類の「畑作4品」を中心にした輪作体系が確立している。この中でバレイショとてん菜は収益性が高いにもかかわらず、面積が減っている。一方で増えたのが小麦だ。

小麦の面積当たりの所得はバレイショやてん菜の5~7割に過ぎない。面積が10%増えても、他の品目が増えずに小麦だけ増えた場合、所得は5.5%しか増えないという試算がある。一戸当たりの面積が増えるにつれて小麦が増え、経営としての収益性が悪くなり、地域の農業所得が下がりかねない負のスパイラルに農業関係者は頭を悩ませる。

辻博之さんも、面積拡大が収益性の悪化につながる現状を憂いている一人だ。

「北海道産小麦の9割弱はうどん用。この需要はこれ以上あまり増えないだろう」(辻さん)

小麦の大口実需への供給拡大などの対策が必要とする一方で、「輪作のバランスを崩さずに面積拡大する必要がある」と指摘する。

ではどうすればよいのか。注目したのは農家の労働時間のピークだ。労働時間は、植え付けをする春の4月と収穫の秋の9~11月に際立って増える。農家以外の労働力も活用して限られた時間に大量の作業をこなすのだけれども、人口減でそれが成り立たなくなりつつあるのだ。繁忙期の人手確保ができるかどうか見通しが立たないまま見切り発車で作付けしたり、都市部からアルバイトを募集して何とかしのいだりと、綱渡りのような状況に陥る産地も出てきた。