マネタリーベース(貨幣供給)の低下による経済活動の鈍化。戦国末期にかけて発生したエコノミック・クライシスに悩まされながらも、ローリスク・ハイリターン、最小限の投資で最大限の利益を確保し続けた織田信長。今回は、彼の目が区々たる個別の合戦=戦術にだけ注がれていたわけではなく、戦略ベースでも彼の頭脳は冴えていた、という話をしてみよう。

天文23年(1554年)の村木砦の戦い。すでに紹介したように舅の斎藤道三から清洲を守る兵を借りた信長が電光石火の移動で今川義元が築かせた村木砦を最短日数と最少兵力で攻め落としたわけだが、これって単なる省エネ志向だったのだろうか?いや、前回『最小の投資で最大のリターンを得た若き日の織田信長 キーワードは「短期決戦」と「小兵力」』はそんな書き方をしたんだけどね笑。新しい発見は往々にして矛盾から生まれるのだ。いわゆる弁証法的手法。

というわけで、この戦いの舞台をもういちど考えてみよう。村木砦があった愛知県知多郡東浦町の森岡は、知多半島の東の付け根に位置する。すでに沓掛城・鳴海城・大高城と、知多半島北部の重要拠点を手に入れていた今川義元。この駿河・遠江・三河三カ国に覇を唱える大大名は、まるで猫がネズミをいたぶるように、じっくりとその手前の水野氏を料理しようと村木砦の築造に手をつけた。

この村木砦の位置取りが、なんとも憎い。知多半島の付け根、境川の西岸には、織田氏と連携している水野氏の拠点・緒川城がある。これを北側からにらんで、同じく水野氏の本拠である境川東方の三河刈谷城との間を分断できる絶好のロケーションなのだ。

それだけではない。義元は村木砦からまっすぐ西、知多半島の西部にある寺本城にも手を伸ばして織田方から寝返らせてしまった。

村木砦と寺本城。これで沓掛城・鳴海城・大高城のラインと合わせて2段に及ぶ知多半島の封鎖線を作り上げたわけだ。

知多半島が持つもの

義元は囲碁で言うところの「布石」とし、水野氏、いやいや知多半島という大きな「地」を囲んで相手の石をねこそぎ分捕ってしまおうと企んでいた。何とも雄大な計画だが、それでは知多半島に何があるのか、という話だ。

まずその1。

寺本城から半島の西海岸沿いに視線を南へと移してみよう。名古屋鉄道常滑線の線路沿いに寺本駅から11駅目が常滑駅となる。

ここで問題。この常滑で有名な生産品といえば、何?

そう、陶器の常滑焼だ。

瓦が京の名刹に納められ、他では焼かれないような大甕や壷が遠く奥州にまで販売されるほど、常滑焼は日本人にとって無くてはならないものだった。

その常滑の城主は、刈谷・緒川の水野氏の分家。常滑の北隣りの大野を支配する佐治氏はかつて近江の甲賀から陶磁の技術を常滑に持ち込んだと言われている。

鍛冶(鉄加工品)、鋳物の生産もこのあたりで盛んにおこなわれていた。半世紀後には江戸へさかんに搬送されることになる知多木綿も、この頃にはすでに生産への試行錯誤が始まっていたはずだ。木綿は暖かくて丈夫、その上に火縄銃の火縄にも使われるため、兵士の衣服や装備に欠かせない存在。当時、木綿は麻よりも高価で、1反(大人ひとり分の着物を作れる布地の量)当たり銀6~7分もしたという。これを現代の価値に換算すると、30万~35万円ぐらい。オートクチュールとまでは言わないが、かなり値の張る品だった。江戸時代になっても米の4~5倍の利益をあげたというから、生産が軌道に乗れば莫大な儲けにつながる有望商品だ。

知多半島は、まさに金の成る木!マネーを生む製品の一大産地だった。

続いてその2。

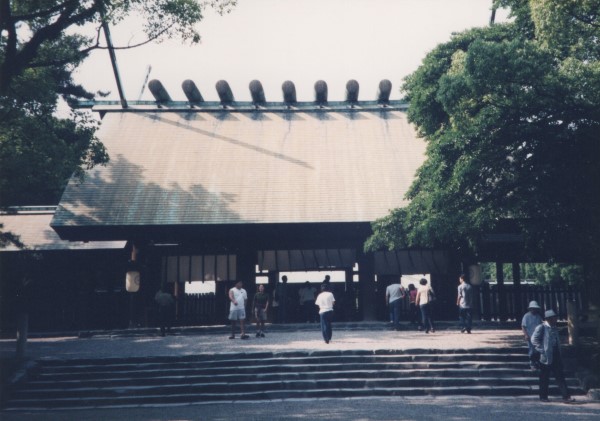

常滑からズズズイッと南下し、半島の最も南の端まで行くと、そこには羽豆岬(はずみさき)という、三河湾の入り口に張り出した岬がある。その海際にそそり立つ弾劾絶壁が、羽豆崎城。熱田社(現在の熱田神宮)の大宮司だった千秋氏が本拠としていた城だ。

その後、城の主は佐治氏の家臣だった千賀氏に代わり、師崎水軍がその配下として働いた。

つまり、常滑焼をはじめとする産品は、海のルートを生かして熱田湊をはじめとする港湾へ運び出されて売りさばかれていたということだ。知多半島の生産品が生むマネーが、多くの豪族を養っていたことが分かる。