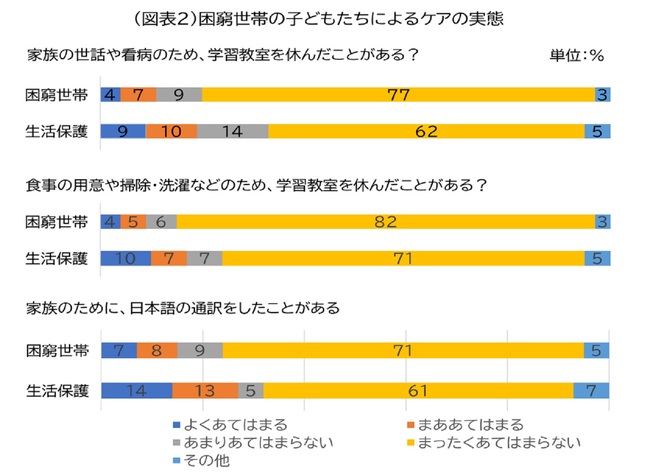

実態調査は、2021年の8月から9月にかけて、アスポートの学習教室に通う子どもを対象に実施した。有効回答数は722人(小学生80人、中学生471人、高校生160人、その他・不明11人)。生活保護世帯が119人、学用品などの援助を受ける就学援助世帯などが603人であった(図表2)。

「家族の世話や看病のため、学習教室を休んだことがある」という設問への回答では、「ある」(「あてはまる」「よくあてはまる」の合計)が全体で11%、生活保護で19%であった。「食事の用意や掃除・洗濯などのため、学習教室を休んだことがある」という設問では、「あてはまる」は全体で9%、生活保護は17%であった。さらに、「家族のために、日本語の通訳をしたことがある」という設問では、「あてはまる」は全体で24%、生活保護は32%であった。

アスポートの分析では、この3つの設問のいずれかに「あてはまる」と答えた子どもは、全体では169人(23.6%)、生活保護世帯に限定すると48人(40.3%)となった。一方、朝日新聞では3つの設問のうち、日本語の通訳に関する設問を外した形で数値を算出している。この算出方法では、困窮世帯が7人に1人(14.1%)、生活保護世帯が約4人に1人(24.4%)となる。

ヤングケアラーへの一般的な解釈と現実のギャップ

なぜ、同じ実態調査なのに朝日新聞とアスポートで分析結果が異なるのか。筆者は、ここにヤングケアラーをめぐる「報道と現実のギャップ」を見る。「社会と現実のギャップ」と言い換えてもよい。

一般の人がイメージするヤングケアラーとは、病気や障害のためにケアが必要な家族に対して、子どもが自分の時間を犠牲にして看病や家事をするものだろう。ここで、「外国人の親のために通訳をする」という説明が加われば、戸惑いを感じる読者が多いのではないか。

ただでさえセンシティブな困窮世帯をテーマに記事を書くなかで、更に困窮外国人にまで踏み込めるのか。限られた紙面のなかで、すべてを説明することは難しい。ならば、わかりやすく「看病と家事」に限定して数値を示した方が混乱を生まずに済む。

朝日新聞の内部で記事にするにあたって、このような議論がなされたのではないか。筆者の憶測ではあるが、そう外れてはいないと思う。

一方で、改めてヤングケアラーの定義をみると、8事例の1つに「日本語が第一言語ではない家族や障がいのある家族のために通訳をしている」が掲げられている。外国人の親の通訳を担う子どもも、ヤングケアラーに該当することは明らかである。このため、この記事では朝日新聞とは異なり、民間団体による「困窮世帯では4人に1人、生活保護世帯に限れば4割」の数値を採用した。

朝日新聞の報道姿勢を批判するつもりはない。問題にしたいのは、社会のなかに空気のように存在する「わかりやすさ」を最善とする価値観である。

ヤングケアラーは、本来はかなり闘争的な概念である。社会が担うべきケアの機能を、本来は担う必要のない子どもたちに押しつけている。それは、「ケアを担う子どもたちの気持ちに寄り添う」「ヤングケアラーの子どもたちの存在に気づける社会であろう」といったマイルドなものでありえない。

個別の事例をみていけば、「社会が、もっといえば行政がコストをかけて、子どもたちのケアを代替すべきなのか」という個人の価値観を揺さぶる激しい議論を引き起す。その闘争的な事例のひとつが、「外国籍の親の通訳を、誰が担うべきなのか」というテーマである。