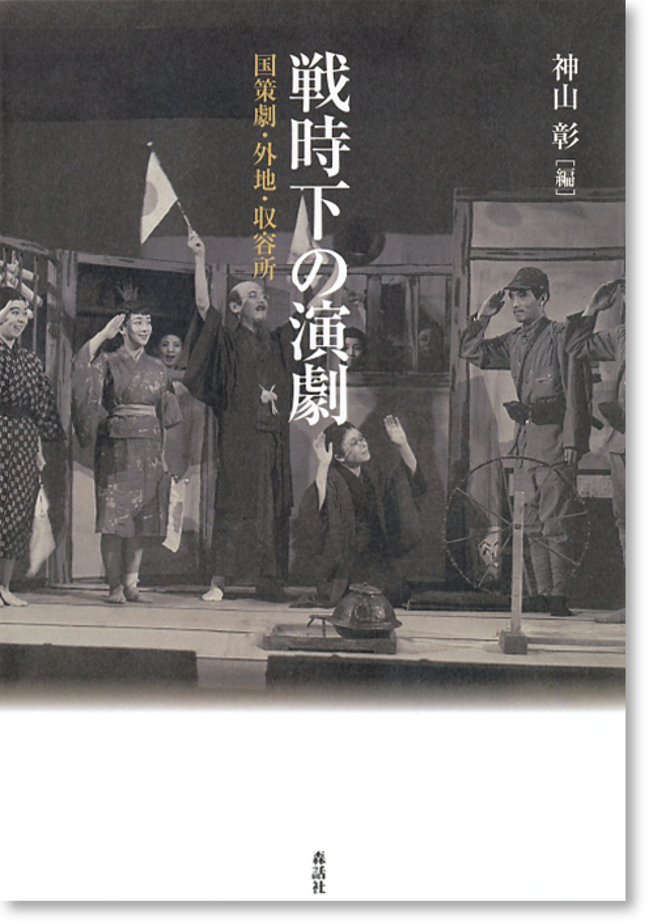

戦時下の演劇を扱った論集であるが、ここでは編者、神山彰の「忘れられた『国策劇』」を取り上げることにしよう。

まず神山が強調しているのは、戦時下の演劇は非常に盛り上がっていたということである。戦後、国策劇は否定すべき、抹殺すべき負の遺産として、なかったようなことにされているが、実は「空前の隆盛を見せた」のである。それが楽しまれたことを忘れては、戦時中の演劇を考える意味はない。「国策劇を無視するのでなく、それがいかに庶民の心性に訴え、染み込んでいったかを見ることが重要である」。

日本の演劇界は1960年代末頃まで、歌舞伎と新劇を両極とし、その間に新派、新国劇、レビュー、少女歌劇、軽演劇、女剣劇、前進座、松竹(家庭劇、新喜劇)、東宝劇団などがあり、その中で新劇の地位は極めて高く、それを頂点とする階層性が存在していた。そして、戦時中の国家にとっては、大衆に最も影響を与える娯楽としての演劇は極めて重要だった。だが、これまでの研究ではこのことへの言及は少ない。

著者が問題にしているのは、結局は実現しなかった演劇法によって大衆娯楽統制を重視した当局以上に、ジャーナリズムなどに旅回り劇団やレビューへの蔑視、差別意識が存在したことである。これは戦後も続いたという。

時代の様相をよく映すのが股旅物や剣劇で、それらは戦意高揚に役立ちそうだが、長谷川伸の戯曲はお上に歯向かうやくざを扱うということで、戦中は当局から、逆に戦後は占領軍から禁止され改変させられた。

また、昭和初期から戦中戦後の50年代までの公演記録を見ると、女剣劇の興行の多さと人気に驚かされるが、その大半は旅芝居である。女・旅役者・剣劇と三重の差別の中で、彼女たちは戦中の庶民の心性を支えたが、それは戦後のインテリたちから顧みられることも栄誉を授かることもなかった。彼女らはただ無名の夥しい観客の思い出の中にのみ生きたのである。