国の森林・林業政策は、昭和30年代後半に森林資源の管理から産業としての林業を振興する方向に転換された。今でもよく言われる儲かる林業の走りである。

そのためには生産性の向上が第一であり、圧倒的多数を占める小規模森林所有者を結合してその経営を大規模化しようとした。以来60余年現在に至るまでこの方針は不変である。

しかし、筆者は大規模林業経営の権化である国有林事業の失敗を目の当たりにして、大規模経営こそが林業経営の自由を束縛し、現在の国産材の価値の低下と森林資源の浪費、しいては公益的機能の損耗を招いていると断じたい。

今回は、昭和30年代に木材需要の増大と価格の高騰に対応するため、日本の森林の3割を占める国有林が内在するさまざまな矛盾を飲み込んでひたすら増産に励んだ、言わば木材生産の全盛期を振り返り、その現場の様子をレトロな写真とともにお伝えしたい。そこから、必ずしも効率的ではない大規模化の実相が垣間見える。

山中に現われた巨大な建造物

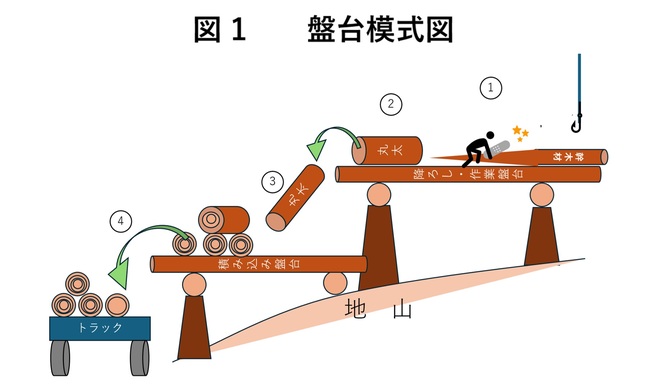

当時の伐採地は、明治末期から大正にかけて植林され、成林した広大なスギ・ヒノキの人工林だった。国有林専用林道を奥へと登っていくと、突然丸木で作られたビルディングのような構造物が現れる。

1、2、3階はあるだろうか。上空にはワイヤーロープが張られ、吊り下げられた全幹材(伐倒され枝葉を切り落とされた丸木)が降りてくる。

チェーンソーの音がして全幹材はいくつかの丸太に輪切り(玉切り)にされて、2階部分に落とされる。地上にはトラックが停まっていて、2階に貯められた丸太は荷台に積み込まれる。辺りはチェーンソーの響きと、飛び散る鋸屑(のこくず)、オイルの燃える臭いに包まれている。

これは盤台という作業施設で、伐倒した木材を集めて(集材)、丸太を拵(こしら)えて(造材)、トラックに積み込んで貯木場などへ運び出す(運材)ためのものである(図1)。