ロシア経済はどれだけ苦境にあるのか

9.5万人死んでも、プーチン体制は戦争を継続するのに困難を感じていないらしい。だが、戦争継続を難しくするのは戦死者だけでなく、経済の苦境もあるはずだ。

ロシアの経済がどういう状況にあるか考えてみよう。以下の図は、主として国際通貨基金(IMF)のデータにより、ロシア経済の状況を見たものである。IMFのデータは、基本的にはロシアの発表するデータに基づいて作成されている。もちろん、このデータが本当に正しいかどうかは分からないが、議論の出発点にするには十分だろう。

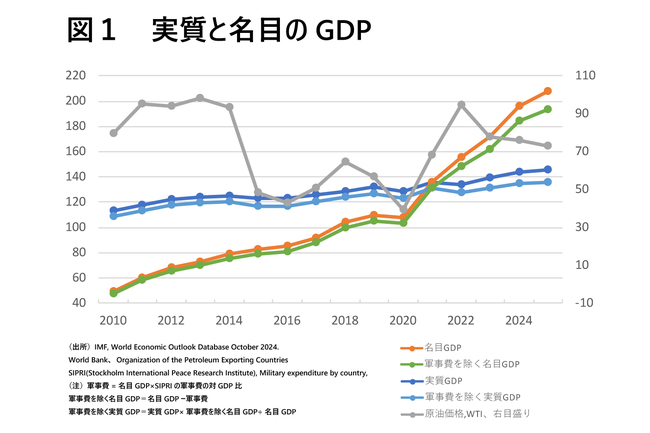

図1は、ロシアの実質と名目の国内総生産(GDP)、原油価格、軍事費を見たものである。これを見る限り、22年の侵攻以降、ロシアの実質GDPの成長率は高まっているように思える。

そもそも、ロシアの経済は原油頼みで、原油価格が上がるとロシアのGDPが増えるという関係がある。図でもその関係がある程度はわかるだろう。

ウクライナ侵攻後に原油が上がったのはプーチンにとって都合が良かった。むしろ、侵攻による資源確保の不確実さが石油価格を上昇させたのだろう。ただし、経済制裁を受けているので、2割引き程度の安値で中国やインドに輸出することを余儀なくされているらしい。

ここで名目GDPの上昇は、単にインフレを反映しているだけだが、インフレを調整した実質GDP(21年価格)でも22年以降、増加している。ただし、この中には軍事費が含まれている。軍事費はもちろん国民生活の向上に寄与する訳ではないので、これを除くべきだろう。

軍事費の対GDP比は21年の3.6%から24年の6.2%まで2.6%ポイントも上昇しているが、これを除いても実質GDPは3.2%増加している。すると、ロシアは国民生活を犠牲にすることなく侵略戦争を続けることができている訳だ。もちろん、そんなことはないだろうという意見も多い(例えば、服部倫卓「<ロシア経済 2025年に臨界点は来るか?>プーチンも語る「ミサイルかバターか」の問題、ロシア政府の2024年経済10大ニュースから見える“実態”」本誌2025年1月10日など)。筆者もそう思う。