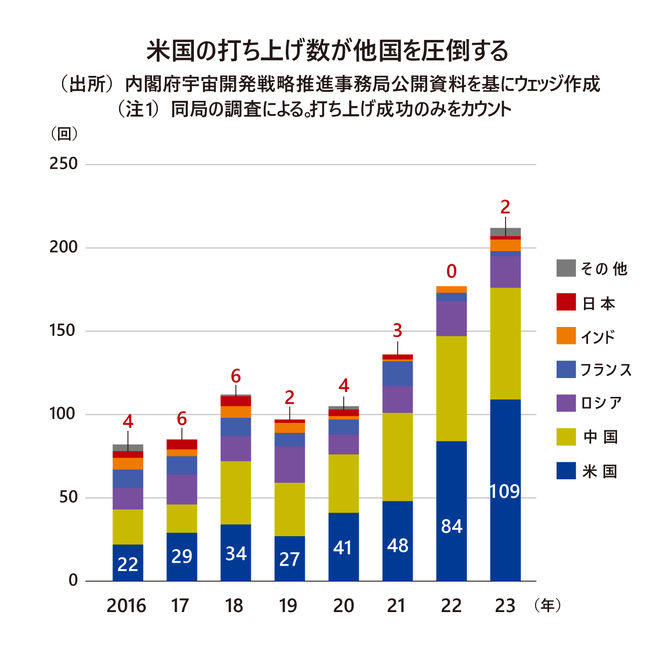

259回──。これは米国宇宙財団が発表した2024年の世界におけるロケット打ち上げ数だ。34時間に1回のペースで世界のどこかでロケットが打ち上がっていたことになる。

ただ、その過半数の152回は米スペースXによるものだ。世界の宇宙開発のスピードが飛躍的に高まっている中、日本は23年の2回から増えたものの、打ち上げ成功回数は5回に留まっている。

東京大学大学院工学系研究科教授の中須賀真一氏は「成功している米国などの企業は、『数』を優先して打ち上げを行ってきたが、その裏には『数』がビジネスにつながるビジョンの確立がある。例えば、スペースXは衛星通信事業スターリンクで『宇宙空間を使ったインターネットを作る』というビジョンを持つ。数によってビジネスが成り立ち、ビジネスが成り立つことで次の投資につながるという好循環がすでに起きている」と指摘し、こう続ける。

「日本は光学・SARなど地球観測に用いられる小型衛星の分野において、世界にも引けを取らない技術力を有している。だが、米国のように政府が企業の〝大きな顧客〟になっていないため、打ち上げ数を急速に増やすスピードをいかに上げるかが課題である」

日本政府は23年11月の「宇宙開発戦略本部」において、「2030年代前半に年30回」という打ち上げ目標を発表した。24年からは宇宙航空研究開発機構(JAXA)による宇宙戦略基金もスタートし、10年で総額1兆円規模の支援によって、宇宙関連技術や産業の競争力強化を図ろうとしている。

打ち上げの高頻度化には、衛星やロケットの開発から打ち上げに至るまで、その担い手となる企業の育成や「宇宙輸送力」全体の向上が欠かせない。だが、それ以外にも忘れてはならないことがある。それは打ち上げる「場所」となるインフラを整備することだ。

国内ではJAXAが所有する種子島宇宙センターと内之浦宇宙空間観測所の2カ所が日本の打ち上げを牽引してきたが、これらはH3やイプシロンなど国の基幹ロケット専用の射場である。JAXA宇宙輸送技術部門長の岡田匡史氏によれば「H3は計画当初年間6基程度の打ち上げを目指しており、そのうち政府のミッションは3基程度を想定している」という。イプシロンなど他の打ち上げ数を考慮しても、「年間30回」という目標を達成するためには、民需の拡大と並行して、より多くのロケットを発射できる新たな拠点を拡充することが不可欠だ。

一般社団法人スペースポートジャパン理事で宇宙エバンジェリストの青木英剛氏によれば、「日本の衛星や探査機を開発する民間企業が、打ち上げスケジュールの柔軟性やコスト面で海外のロケットや射場を選ぶ事例が出てきている。ただ本来、日本は効率的な打ち上げに適した東や南の方角が開けており、世界の中でも地の利は大きいはずである。日本には国内需要のみならず、アジアの宇宙輸送のハブになるポテンシャルがある」とその可能性を示唆する。