04年12月には南米系外国人学校として国内初の各種学校に認可されたが、頼りにしていた浜松市からの補助金は年額145万円だった。

月謝の引き下げもかなわずに、赤字は膨らみ続け、スクールバスは当時「走る借金」とまで言われた。

松本氏は廃校を決意した。

だが、窮状を知った地元企業が希望の灯をともすように支援を申し出たのである。

「数十社の地元企業から寄付をいただき、そのおかげで月謝も1万5000円に下げられた。本当にありがたかった。ただ、今でもそうした支えなしには学校運営は厳しい状況である。また日本では、相手が『特定公益増進法人』に認定されていなければ、たとえ民間が寄付を行っても税金面での控除は受けられず、インセンティブが働きにくい。制度面の改善は国の責務だと言える」

こうした制度上の課題を指摘した上で、松本氏はこう続ける。

「外国人のことを一緒くたに語り、ルールを設けずやみくもに外国人労働者を受け入れることを『多文化共生』とは呼ばない。相手を『理解』し、お互いに『譲歩』し、『我慢』し、『諦める』ことが重要である。ここで言う諦めるとは英語で言うギブアップのことではなく、日本人が得意な『折り合いをつける』ということ。

この4つのステップを繰り返す中でしか、本当の意味での『多文化共生』は実現できない。この繰り返しによって日本の変えるべきところ、変えてはならないところを改めて自覚できるようになる」

中南米に渡った

先人たちの様々な苦労

「長い歴史の中で、中南米の日系人が味わってきた辛酸を、日本に来ている子どもたちに再び経験させてはならない。ムンド校は、これからも荒波を乗り越えていく必要があるが、日本人の善意を結集し守り抜き、さらなる金字塔を打ち立てることを願ってやまない」

こう語るのは、今年4月、ムンド校を視察した井川紀道氏。かつて大蔵省国際金融局次長や世界銀行グループ多数国間投資保証機関(MIGA)長官を歴任した。

実は井川氏の祖父もかつてペルーに渡った移民だった。

祖父の名は藤井忠三。広島県因島で村長をしていたが家が傾き、親類縁者の反対を振り切って故郷を離れ、1900年代初頭、ペルーへの移民船に乗った一人だった。

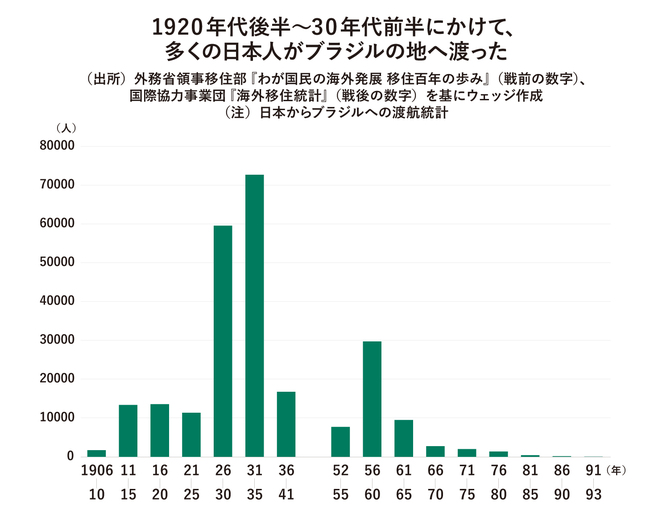

中南米への移住は1880年代から本格化し、戦後も続いた。

移民には労働契約に基づき、契約農地で働く「契約移民」と、商取引を目的として資金を持参して渡航する「自由移民」が存在していた。藤井氏は前者だった。

「就労したのは、ペルーの海岸沿いに広がるサトウキビや綿花のアシエンダ(大農場)だった。待遇や労働条件も移民会社から聞いていたものと大きく異なっていた。日本とはあまりにも違う風土、生活習慣などのために、疲労と栄養失調で命を落とす者や契約途中で離脱する者も続出した。現地社会との間にも様々な軋轢が生じ、スペイン語を解さない初期の日本人契約移民は、雇用主との意思疎通もできず、風土病に倒れる者も少なくなかった」(同)