オトナの教養 週末の一冊

-

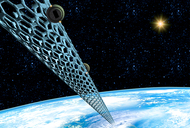

『サイエンス・インポッシブル』

2018/09/28 東嶋和子『スター・トレック』や『透明人間』、『フラッシュ・ゴードン』などなど、古今のSF作品に登場する「ありえない」テクノロジーは、いつ、どのように実現できるのか? あるいはただの夢物語なのか?

-

『ロシアと中国 反米の戦略』廣瀬陽子教授インタビュー

2018/09/21 本多カツヒロ中国の一帯一路にロシアのユーラシア連合構想。その実現はさておき、両国には壮大な構想がある。共産圏や巨大な国土、独善的なリーダーという共通点を持ち、近隣の国である両国は現在いかなる関係を築いているのか。

-

『なぜ、わが子を棄てるのか』山室桃氏インタビュー

2018/09/14 本多カツヒロ11年前、熊本市の慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご」、いわゆる「赤ちゃんポスト」は大変な議論を巻き起こした。現在も設置されているこの赤ちゃんポスト、この10年間で何が変わり、変わらなかったのか。

-

『サイバー・エフェクト 子どもがネットに壊される』

2018/08/31 東嶋和子インターネット依存症、ネットゲーム障害、オンラインショッピング依存、オンラインポルノ依存、ゲーマー血栓症……。インターネットの負の側面――とりわけ人間の心身に与える悪影響――が、ようやく真剣に議論されるようになってきた。

-

『アメリカの社会変革』ホーン川嶋瑤子氏インタビュー

2018/08/24 本多カツヒロ「アメリカは非常に動的な社会」と語るのは、アメリカに居を構えるお茶の水女子大学ジェンダー研究センター元教授のホーン川嶋瑤子氏。過去と現在、アメリカでは、一体何が起き、その背後には何があるのか――。

-

『知性は死なない 平成の鬱をこえて』 與那覇潤氏インタビュー

2018/08/17 本多カツヒロ気鋭の歴史学者として活躍していた與那覇潤氏。2015年に双極性障害Ⅱ型で入院、回復後病気を通じて世の中を見る目が変わったという與那覇氏が、平成の日本を席巻した反知性主義について語ってくれた。

-

~『経済学者たちの日米開戦 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く』牧野邦昭・摂南大学経済学部准教授に聞く~

2018/08/15 友森敏雄昭和の軍部、特に帝国陸軍は、非合理主義で、極端な精神主義に走った組織という認識が一般的だ。だから、日米開戦を決断したのだろうか。実は、陸軍も彼我の経済力を当時一流だった研究者たちに調査してもらい、圧倒的な差があることを知っていた。それにも…

-

『遺伝子 親密なる人類史』

2018/07/27 東嶋和子メンデルやダーウィンが遺伝の概念と初めて出会ったとき、のちにナチスドイツが優生学による「民族浄化」の名目で断種や強制収容、さらには殺人まで犯すことになろうとは、夢にも思わなかっただろう。

-

『日本の分断』吉川徹教授インタビュー

2018/07/13 本多カツヒロ大卒と非大卒の人生が別々のものになりはじめた現代日本社会では、特に若年非大卒の男性たちが多大なリスクにさらされているという。日本における学歴の意味や、学歴分断社会の現状、そして非大卒の若者たちに忍び寄るリスクについて考える。

-

野嶋剛『タイワニーズ 故郷喪失者の物語』

2018/07/07 黒羽夏彦本書は日本と関わりを持つ「タイワニーズ」を列伝的に描き出したノンフィクションである。一人一人のタイプの全く異なる生き様を通覧して浮かび上がってくるもの──そこに「台湾」とは何かを改めて考え直すヒントが秘められている。

-

『憲法と世論』境家史郎教授インタビュー

2018/07/06 本多カツヒロ憲法について世論はどう反応し、政治家たちはどのような動きを見せてきたのか――。戦後70年の世論調査を分析し、日本人が憲法とどう向き合ってきたかを詳らかにした『憲法と世論』の著者に聞く。

-

『ちいさい言語学者の冒険』広瀬友紀教授インタビュー

2018/06/29 本多カツヒロ生まれたばかりの赤ちゃんは何も話せないのに数年後には母語を話すことができるようになっている。当たり前じゃないかと思われそうだが、よくよく考えるとすごく不思議なことだ。子どもはいかにして母語を身につけるのか、その過程で何が起こっているのか。…

-

『私はすでに死んでいる』

2018/06/22 東嶋和子タイトルからして刺激的である。『私はすでに死んでいる』。表紙には、壊死したような、あるいは義手のような、とにかく血の通った自分の腕とは思われない黒い右腕を不安そうに見る白人男性。本を手にしたとき、キワモノかと疑ったが、読み始めてすぐ引き込…

-

『アホが勝ち組、利口は負け組~サッカー日本代表進化論~』清水英斗氏インタビュー

2018/06/14 本多カツヒロサッカーのロシアワールドカップが6月14日に開幕するが、ブラジルワールドカップの予選リーグ敗退以降、期待感が薄れてきた代表チームに対し、監督解任劇と直近の試合結果が輪をかけ、期待度、注目度ともに下がっているように感じる。しかし開幕すれば4…

-

『はしかの脅威と驚異』

2018/05/25 東嶋和子「天災は忘れた頃にやってくる」。明治の物理学者・随筆家の寺田寅彦が、災害にまつわる随筆で繰り返し訴えてきた教訓が、また現実になった。日本ではすでに2015年に「排除」が達成されたとWHOが認定した麻疹。それが再び流行の兆しを見せているのだ。

-

『変わりゆく日本人のネットワーク』石黒格准教授インタビュー

2018/05/24 本多カツヒロ無縁社会、孤独死、SNSの普及によるコミュニケーションの変化。90年代以降、携帯電話やインターネットの普及とともに、そこに「つながりの格差」があるような指摘を度々目にするが、社会関係は本当にそこまで劇的に変化しているのか。

-

『メルケルと右傾化するドイツ』三好範英氏インタビュー

2018/05/18 本多カツヒロEUの中でも抜群の存在感を誇るドイツ。メルケル政権は盤石といった印象を受ける。これだけの長期政権を維持できるのだから、メルケルはさぞ政治畑でエリート教育を受けてきた人物かと思いきや、どうやら一風変わった経歴の持ち主だという。

-

『中国はなぜ軍拡を続けるのか』阿南友亮教授インタビュー

2018/05/11 本多カツヒロ「一言で言えば中国における政権の『背骨』」だという人民解放軍。一体どんな組織で、これまでの中国、そしてこれからの中国にどのような影響を与えるのだろうか。

-

『ルポ 川崎』磯部涼氏インタビュー

2018/05/11 本多カツヒロ「川崎区の臨海部で起きていることは、今後の日本で起きることを象徴している」――。川崎で生きる若者たちの証言を綴った『ルポ 川崎』では、我々の想像をはるかに超えるエピソードが多々登場する。

-

『死体は嘘をつかない』

2018/04/27 東嶋和子パズルのピースを丹念に拾い集め、正しく組み合わせて初めて事件の真相という“絵”が浮かび上がる――。法医学の論理的探索の過程にひきこまれる人は多いだろう。

|

|

|