宇宙からのセンシング

ドローンによるリモートセンシングでは、大規模経営体はもはや間に合わない。人工衛星を使った小麦の収穫順序の提案を帯広市のズコーシャが手掛ける。本州以南でも人工衛星導入が散見される。国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」の運用会社であるJAMSS(有人宇宙システム)が近く新潟県で山田錦の宇宙からの生育監視を開始予定だ。人工衛星による生育監視を解説する。

「この辺の畑作農家ならおじいちゃん、おばあちゃんでも、小麦の収穫に人工衛星を使っていると知っていますよ」

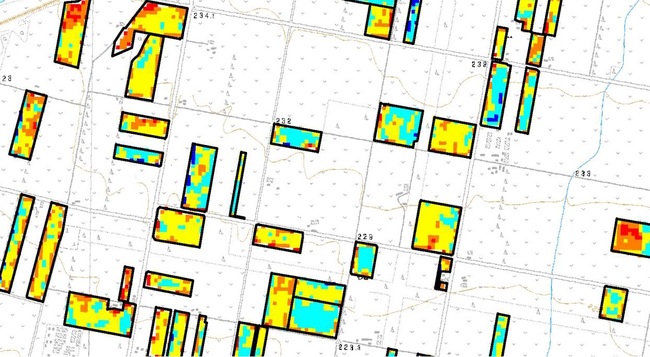

帯広市の市街にあるズコーシャの本社で常務の星山賢一さんがこう話す。同社は研究機関や民間企業と協力して小麦畑の衛星写真を解析し、生育具合を判断して収穫の順番を決めてマップにする仕組みを開発した。分解能が6メートルの衛星画像を使う。7月半ばに小麦の生育具合を撮影し、マップを作る。

農業に衛星を使う試みは、20年ほど前に手弁当で始めた。当時、すでに米国で衛星写真を農業に使う精密農業の手法があった。ただ、当時米で使った衛星の分解能は30メートル。一農場が数百ヘクタールを管理する米国ならそれでもいいかもしれないが、日本の田んぼだと1枚に30メートル四方のメッシュは数個しか入らず、精度が粗すぎた。

「解像度のより高い衛星を使って、アメリカの技術をそのまま十勝に持ってくれば、精密農業ができるはずだ」

こう考え、当時新たに打ち上げられ、分解能が4メートルの衛星を農業に応用すると決めたのだ。しかし、壁にぶつかる。衛星が上空に回ってくる回帰の周期は1週間に1度で、このタイミングで雲がかかっていると、撮影ができない。翌週に再度挑戦したのにまた曇りで、そうこうしているうちに撮影のタイミングを逃してしまうことがあった。農業の場合、農作物の生育に合わせて撮影すべき時期が限られ、週に一度では適期に情報が取りにくかった。

加えて、衛星は農業以外に軍事用途などさまざまな目的のサービスを提供していた。農業のためだけに、何度も農地の上を飛んで撮影していては、ほかのサービスを圧迫するという話になり、実用化しなかった。

「ただ、問題はたくさん衛星が上がってくれば解決する。それに4メートルの解像度とまではいかなくても、農家に使える情報は提供できる。こう考えて20年前から社内で研究チームを作って、今まで来ている」(星山さん)

7月半ばに衛星から農地を撮影し、植生の分布や活性度を示すNDVI解析をし、生育具合を地図上に分かりやすく色分けする。農家はこれを基に最適な順番で収穫できる。穂の水分量の少ない収穫に適した小麦から収穫するので、収穫後の乾燥にかかる費用を節減可能だ。効率の良い刈り取りルートの設計は、人件費の節減にもつながる。小麦は刈り取りが遅れて雨に当たると、穂に実ったままの状態で発芽する場合があるけれども、適期に刈り取りすればこの穂発芽が避けられる。

ドローンは点、衛星は面

リモートセンシングで現状主流なのはドローンだ。けれども、より広範囲が撮影できる衛星を使う動きが道内に限らず見られる。個別の農家の営農のためだけならば、本州以南ではドローンによる空撮で事足りるかもしれない。しかし、産地単位で土壌や作付け、生育の状況を把握するには、到底間に合わない。ドローンの一度に空撮できる範囲が点だとすれば、衛星画像は面をカバーできる。

「ドローンだと、圃場のデータをとるにはいいけれども、広域を計測するには課題がある。数十枚の圃場はドローンで、産地スケールになると衛星。ドローンと衛星をうまく組み合わせる方法を考える必要がある」

リモートセンシングはこうした流れになっていると、農研機構 農業環境変動研究センターの石塚直樹さんは話す。衛星は、平地にある一枚当たりが広い圃場に向いており、中山間地には向かない。平場での営農指導に使う動きが多いという。

北海道では衛星画像を作付け面積や生育の把握などに使う動きが盛んだ。衛星画像を農業利用するサービスの提供会社はズコーシャを含め、複数存在する。本州以南では、たとえば青森県のブランド米「青天の霹靂」が収穫適期の予測に衛星を使う。葉色から収穫適期を判断し、農家に情報を提供して、食味の良いコメの生産につなげるのだ。