「Wedge」2022年8月号に掲載されている特集「歪んだ戦後日本の安保観 改革するなら今しかない」記事の内容を一部、限定公開いたします。全文は、末尾のリンク先(Wedge Online Premium)にてご購入ください。

ロシア・ウクライナ戦争では、ロシアによる本格的な「ハイブリッド戦争」が行われている。

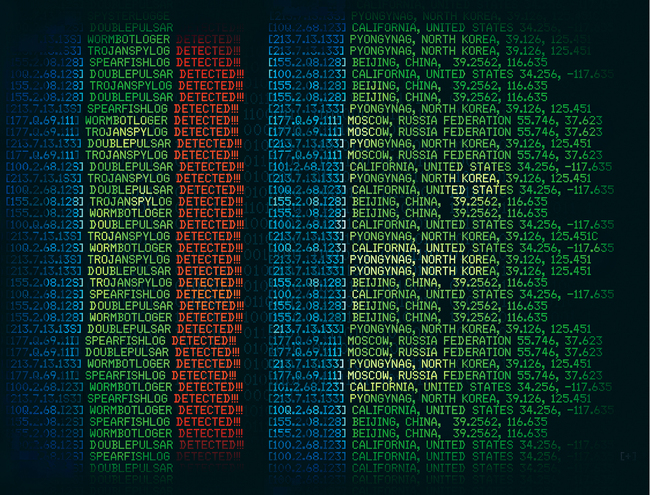

この「ハイブリッド戦争」では、開戦前の段階から、社会の分断や政府の信用失墜、社会の攪乱を狙った「情報戦」が画策される。兵器によって軍事目標を破壊する以前の平時から、「情報戦」で社会を混乱させ、さらに「サイバー戦」によって通信などの重要インフラや政府機関の機能麻痺を起こすことで相手の継戦意志を削ぐことが重視されるようになっている。

軍事侵攻が始まった2月24日以降も、ウクライナ軍の攪乱を意図した電磁波領域の攻撃や、通信・電力などの重要インフラの麻痺を企図するサイバー攻撃が断続的に発生している。ウクライナでは、戦争が始まる前から欧米が心理戦やサイバー領域で強力に支援し、ロシアのハイブリッド戦を相当程度無力化することに成功した。

「サイバー戦」は、どこまでが平時で、どこまでがグレーゾーンか、武力攻撃かが判然とせず、移行も瞬時に起こり得る厄介な特性を持つ。また、システム障害などの重大な事象が「サイバー戦」によって生じる安全保障に関わる事案か、民間分野における事故かの判別も難しいという特徴がある。

米国では2021年5月にランサムウェアのサイバー攻撃によって重要インフラである石油パイプラインが停止したが、米国政府は最初から安全保障事案として国家安全保障会議(NSC)が中心となり対処している。