自動運転の車が高齢者の〝足〟となり、交通状況はデジタルツインで分析され、信号待ちも渋滞も発生しない。風邪をひいても自宅からオンラインで受診でき、医薬品はタクシーで自動配送される。そして、行政手続きは全て手のひらのうえで完結する──。

そんな夢のようなまちに住んでみたいと思う読者は多いだろう。

今、最新のテクノロジーを活用し都市機能の高度化と地域課題の解決を図る「スマートシティ」の実装に向けた取り組みが本格的に始まっている。

日本のスマートシティの端緒は2009年、経済産業省が旗を振り始まった次世代送電網(スマートグリッド)である。当初、ITを活用した電力の需給調整が目的だったが、次第に集めたデータの利活用が始まる。ICTの進展も相まって、11年頃から都市管理の中にテクノロジーを導入し、住民の生活の質を高めようという文脈の中で語られるようになった。今では、明確に定義することが難しいほどにスマートシティの対象領域は拡大している。

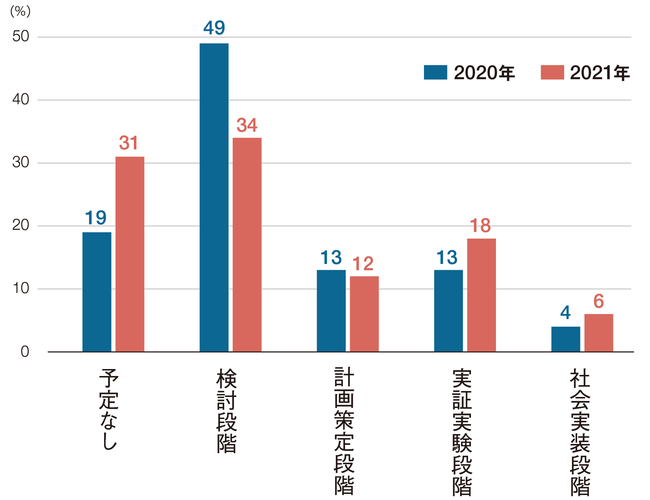

だが、国内のスマートシティ事業で「成功した」と言える実装事例はほとんどない。一般社団法人スマートシティ・インスティテュートによると、スマートシティが社会実装段階に移行している自治体は全体のわずか6%だという(下図)。同法人の専務理事で三菱UFJリサーチ&コンサルティングの南雲岳彦専務執行役員は「どの自治体もまだまだ発展途上の段階にある。スマートシティは『デジタル田園都市国家構想』を掲げる政府の方針を具現化したものであり、国の後押しを受け、本年度から本格実装が進んでいくだろう」と話す。

スマートシティが社会実装に至っている自治体はわずかである

(注)対象はスマートシティ・インスティテュートの賛助会員である119の自治体 写真を拡大

「地域のデジタル化」への期待は高まり、目下、全国各地でスマートシティの実証実験が積み重ねられている。だが、取材を進めていくと、行政特有のしがらみから、さまざまな壁に直面している実態が浮かび上がってきた。