増え続ける後期高齢者医療費

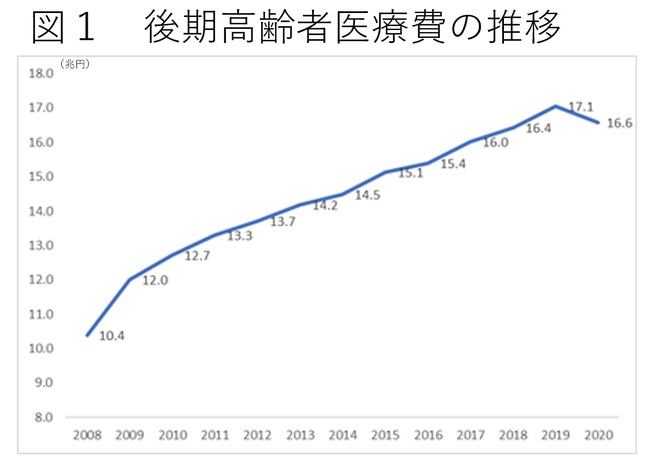

後期高齢者の増加とともに後期高齢者医療費も増加の一途を辿っている。08年には10.4兆円だったものが19年には17.1兆円と1.6倍になっている。

この間、日本の名目国内総生産(GDP)は1.04倍にしかなっていないので、後期高齢者医療費はGDPを上回るペースで拡大していることが分かる。

都市部を中心とする革新首長の相次ぐ誕生、国会における与野党伯仲等に危機感を覚えた田中角栄内閣は、高齢者の票に狙いを定めて、老人医療費無料化を始めたのが、1973年の「福祉元年」だった。その後急速に医療費が膨張したため、83年に老人保健制度に改められた。

この老人保健制度では、老人医療費は自己負担を除く部分については、5割を各医療保険制度からの老人保健拠出金で、残り5割を国と地方自治体による税金(公費)で負担するものだった。しかし、老人保健制度の拠出金は、高齢者の保険料と現役世代の保険料が区分されていないため、世代間の費用負担の関係が不明確だとの批判があり、2008年に始まった後期高齢者医療制度では高齢者と現役世代の間でバランスのとれた負担ルールを設定することとされ、現役世代が4割、高齢者が1割とされた。

この現役世代の負担4割は現役世代が加入する保険制度を通じて行われている。「後期高齢者交付金」である。

現役世代の仕送り金ともいえる「後期高齢者交付金」は、後期高齢者医療費総額の伸びと歩調を合わせ、09年から19年までは毎年3%伸びており、20年では6.4兆円となっている。こうした仕送り金は拠出元の医療保険には重荷となっており、例えば、協会けんぽでは総支出10.1兆円のうち3.7兆円、36.1%にも達している。

ただし、現役世代の負担はこれにはとどまらない。後期高齢者医療保険制度の収入16.6兆円のうち、後期高齢者の保険料負担は1.4兆円に過ぎず、現役世代からの支援金6.4兆円を除いても残りの8.8兆円は税負担である。つまり、後期高齢者は自己負担分を含めたとしても、自分たちが使う医療給付の9割近くを現役世代からピンハネしている。

新型コロナによる受診控えで減少した医療費

制度成立当初から一貫して増加していた後期高齢者医療費は、実は20年には19年の17.1兆円から5000億円弱減少し16.6兆円となっている。この結果、すでに指摘した通り、20年の現役世代の後期高齢者医療制度への仕送り金も19年の6.5兆円からは2.3%、1517億円減少した。

この理由は、日本経済新聞の報道によれば、「新型コロナウイルス禍での高齢者の受診控えなどで医療費が減少したこと」にある(日本経済新聞「後期高齢者医療、現役世代の支援金2.3%減 20年度」2022年6月23日)。

後期高齢者の健康と生命を守るための後期高齢者医療制度であるが、新型コロナ禍により肝心の後期高齢者が受診控えしたとあっては一大事だ。