今年もノーベル賞の季節が近づいてきた。例年、各分野とも米国の大学に所属する研究者が受賞するケースが多い。分野によって最新の研究もあれば、少し時代をさかのぼる研究もある。

米国の大学はなぜ多くの分野で先進的な研究ができるのか。常々考えていたことだが、本書『世界最強の研究大学 ジョンズ・ホプキンス』(新潮社)にそのヒントが詰まっている。

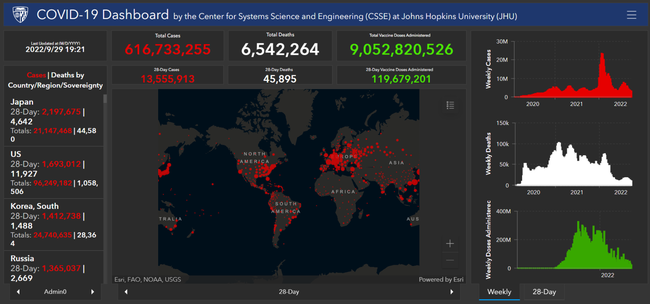

コロナ追跡サイトの開発は研究者の雑談から

新型コロナウイルスの世界の感染状況をまとめた最も信頼性の高いサイトとして国際的に知られる米ジョンズ・ホプキンス大学の 「COVID-19ダッシュボード」は、いまや各国政府や研究者が参照する指標となっている。 世界的な流行となった感染症のデータ把握ツールであるが、これを作り上げたのが同大学の二人の研究者だった。

リアルタイムでコロナの状況を追跡するという感染症対策史上初めての試みとされるこのツールは、いかにも米国的であり、その原型が研究者同士の雑談からわずか1日で生まれたという開発ストーリーも米国的である。最初は手作業による入力だったデータのインプットは、大学の基幹コンピューターを使えることになって自動化され、飛躍的に利便性が向上した。大学が本格的な支援に乗り出したことで、小さなアイデアが大きく成長した様子が本書で紹介される。

ジョンズ・ホプキンス大学は、メリーランド州ボルティモアに本部を置く大学である。 日本ではあまり知られていない面もあるが、実は医学や生化学の分野で卓越した実績を上げている。 2021年までに 21人のノーベル賞受賞者を輩出し、公衆衛生学の分野で世界最高水準の教育研究機関であるとの評価が定着している。

著者はこう記す。

ジョンズ・ホプキンス大学の大きな強みは、研究開発に米国の学術研究機関でも最大規模の予算を投じていることだ。2019年度、同大学は医学と科学、工学関連の研究費用に総額で2兆9170億ドルを使った。米国の科学や工学分野を振興・支援する連邦政府機関「国立科学財団」(NSF)によると、同大が高等教育機関として研究活動に投じた費用は41年連続で全米第1位を維持し続けている。ブルームバーグ公衆衛生大学院単体でも年間の研究費は4億7500万ドルに上る。