Q6 都心と地方の少子化は何が異なるのでしょうか。

また、それぞれどういった対策が必要なのでしょうか。

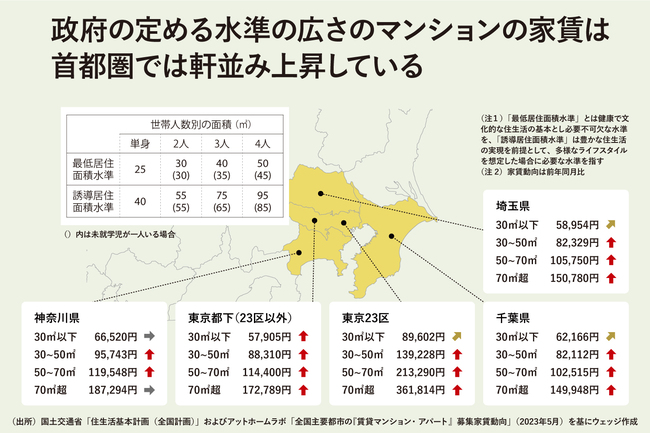

A6 まず、都心では核家族化が進み、親の支援が受けられないという夫婦が増えています。そのため、夫婦で子どもを育てられるような支援策を考える必要があります。男性が育休を取る際に、会社や上司から「里帰り出産はしないのか」「奥さんの親はこないのか」という声が多く聞かれるのが現状であり、まずはこういった企業の意識や風土を変えていく必要があります。夫婦の持てるオプションとして親の手助けがあることは良いことですが、それを前提にした制度設計は核家族化が進む現代に合っていないといえます。都心と地方では「職住環境」の違いもあります。都心は、家賃が高かったり、そもそも子育てに適した広い住宅がなかったりと、職住接近が限りなく難しいといえるでしょう。財務総合政策研究所の研究では「家賃が高い(延床面積が狭い)」ことや、「男性の通勤時間が長い」ことが、「第二子を持たない」選択をする傾向を強めるという結果も出ています。家賃や住宅の関係で郊外に住んだ結果、通勤の負担が増え、それが子どもを持たないインセンティブとして働いているのであれば、柔軟な働き方を支援することが出生率の向上につながるといえます。

一方、地方では、少子高齢化の影響もあり、十分な収入を得られる産業や雇用が減少しているという課題があります。結婚や恋愛への関心、子どもの有無が年収に強い関係がある以上、雇用の問題を解決し、若い世代の生活基盤を安定させるような政策が必要でしょう。

Q7 結婚や出産が個人の自由に基づくものであれば、統計データよりも一人ひとりの声や意思を拾い、尊重していくべきなのではないでしょうか。

A7 大前提として、結婚や出産は、個人の自由意思で行われるものであり、政府を含め、第三者がそのありようについて意見をしたり、プレッシャーを与えるものではないと思っています。ですが、「自由意思」として未婚や子どもを持たないことを完全に個人の問題にしてしまうことは、現代社会が抱えている結婚や出産に関する構造的な問題に〝蓋〟をしてしまうことにつながりかねません。統計的なデータ(マクロ)と個人の声(ミクロ)を拾い、その両輪でバランスを取りながら対応していくことが少子化対策においては重要だと考えます。

また、社会全体がもっと子育てについてポジティブなメッセージを発信すべきではないでしょうか。子どもを持つ大多数の方は子どもがいて幸せを感じているはずなのに、そういった当たり前のところが可視化されておらず、報道やインターネットのネガティブな情報によって、子どもを持つことは「リスク」「大変」というイメージが先行してしまっています。子どもを持つことは幸せなことであるという空気感を醸成することも少子化対策には必要なのではないでしょうか。