人口減少は自治体の問題ではない

まず、上記のレポートにより最も衝撃を受ける可能性が高いのは消滅可能性自治体とされたところであろう。これは20年から50年までの30年間に若年女性人口の減少率が50%以上となる自治体である。

この減少スピードは70年後には人口が今の2割に、100年後には1割にまで減る、というものであり、そのこと自体は確かに危機感を感じざるを得ない。しかし、人口減少は日本全体で生じており、それがすでに上記の水準に迫るものであることはまず知っておく必要がある。

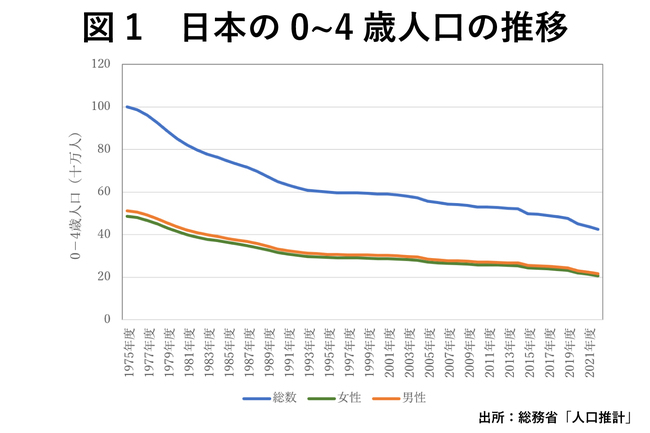

例えば、図1は、日本の0~4歳人口の推移を表しており、青色の線が総数、緑色の線が女性、橙色の線が男性の数値であるが、1975年と比べると、2015年にはどの数値も約50%減っている。

この期間は40年であるため、もちろん先ほどの減少率よりかは緩やかであるが、この状況が続けば、90年後には日本の人口が今の約2割に、130年後に今の1割になる。消滅可能性自治体に比べれば20~30年の猶予があるということかもしれないが、日本全体が消滅可能性のある状態だと考えた方が妥当ではなかろうか。こうした状況下で、自治体の取り組み姿勢に温度差を生みかねない分類は慎重に行われるべきであろう。

人口移動で生じる意図せざる政策の効果

次に、原則として居住・移転の自由が保障されている日本においては、地方政府の政策の効果は住民の移動の影響を受けてしまうことにも注意が必要である。

例えば、横浜市は2010年には認可保育所の待機児童数が1552人と、全国でも保育所への入所が困難な自治体であったが、その後保育所やその定員を増やす努力を続け、13年には待機児童数ゼロを達成した。しかし、14年4月までの1年間でさらに認可保育所を31カ所、定員を2390人増やしたものの、申込者数が4000人以上増え、特に、1歳児の申し込みは転入で1000人弱増えたため待機児童が再び生じてしまった(日経新聞電子版2014年5月21日)。待機児童は今も毎年一定数存在する状態が続いている。

このように、育児補助政策を充実させた自治体には、それを求めて子育て世帯が流入し、政策が狙った効果を発揮できなくなることがある。さらに、こうした移動を予想して政策を行っても、その予想が正確でなければ、政策が過剰に行われてしまう可能性もある。

家計や企業の移動を引き起こし、狙った効果が発揮されない政策は地方自治体にまかせっきりにせずに、中央政府がイニシアティブをとり、政策協調を呼びかける必要がある。