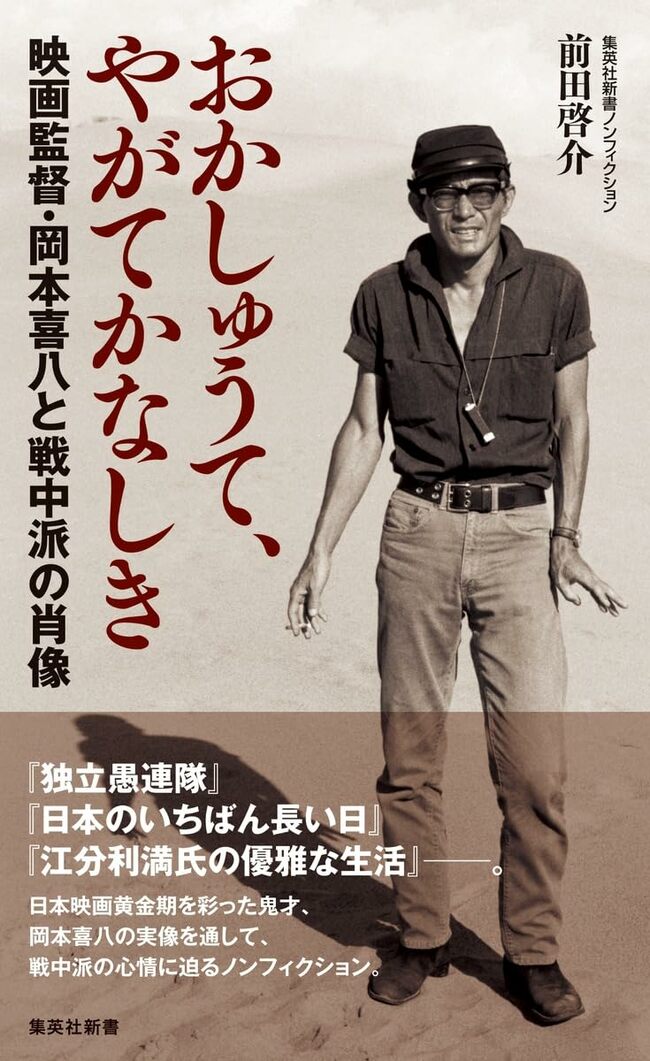

前田啓介さんの『おかしゅうて、やがてかなしき 映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』(集英社新書)は、サブタイトルにあるように、映画監督・岡本喜八の生涯と作品に代表される「戦中世代」に焦点を当てたノンフィクション。

「プロローグやエピローグによれば、著者の前田さんの母方の祖父が同じ“戦中派”で、前田さんが小学校3年生の時に亡くなったために話を聞けなかった、とあります。それが執筆のきっかけでしょうか?」

前田さんの母方の祖父は元海軍飛行予科練習生。岡本より1歳年少だが、同期生の多くが、岡本の友人たち同様に特攻機などで数多く戦死したという。祖父の枕元には、いつも戦友たちの顔写真付きの名簿があった。

「祖父の存在があったから“戦中派”が気になっていたというのは、その通りですね」

読売新聞文化部記者の前田さんには戦争関連の執筆記事が多い。だが近年、戦争体験者の数が急激に減ってきて、危機感があった。

戦後を理解するために戦中派を知る

「何しろ約310万人があの戦争で死んでいますからね。戦後は、戦争で死を免れた戦争体験者たちが築いた。大人になったばかりで常に死を意識していた“戦中派”はその中核です。彼らが中心となって復興させた戦後社会で、我々は生まれ育ったわけです」

我々が生きる戦後社会をより深く理解するためにも、戦後の立役者である“戦中派”の心情を知る必要がある、と言うのだ。

「たくさんの“戦中派”の中で、映画監督の岡本喜八に注目した理由は?」

「職人監督で生涯39作品と多作ですが、戦争をテーマとした作品がとても多い。生涯戦争にこだわった人物と言えます。彼自身、戦場に出た体験はないんですけどね。むしろ、その辺が興味深いと思いました」

岡本喜八、本名・喜八郎は1924年(大正13年)に鳥取県米子市に生まれた。小規模な自営業の家で生活には困らなかったが、8歳で母、12歳で姉をそれぞれ結核で亡くし、「小心な父」に愛情深く育てられた。36年(昭和11年)、米子商蚕学校(現・米子南高校)に入学。東京への修学旅行で李香蘭・長谷川一夫主演の『志那の夜』を見て映画に関心を抱き、41年(昭和16年)に明治大学専門部へ進む。

岡本の戦前の歩みは、7歳で満州事変(31年)、13歳で日中戦争(37年)、17歳で太平洋戦争(41年)と、戦争拡大と併走していた。

「後年岡本は、“軍国色に追いつかれてたまるか、逃げまくれ”と回顧していますね?」

「戦時体制下ですが、映画を見まくり、スケート場や飲食店などで青春を満喫しています。仕送りが充分にあったせいもあるでしょう。物事を明るく楽観的に考える岡本作品の基本的な視点は、おそらくこの時期に由来しています」

岡本の大学時代の日記を発見

取材中、前田さんは岡本の大学時代の日記を見つけた。18歳から19歳までの1年2カ月分。日記により、岡本が42年(昭和17年)秋までに、映画の作り手側(演出家)を志したことがわかった。43年(昭和18年)には東宝に入社し、わずか3カ月だったが助監督も体験した。

44年(昭和19年)に徴兵検査を経て特別甲種幹部候補生となり、翌年1月陸軍工兵学校に入校する。そして間もなく事件が起こった。

4月30日に愛知県豊橋の予備士官学校に先遣隊として移駐した際に、突然B29の空爆を受け候補生多数が死亡、岡本は無事だった。

「生存者は、30人中3人とか14人中3人とか、岡本の後年のエッセイや回顧談ではブレがありますが、そこを徹底検証された?」

陸軍や豊橋市や同期生の記録を調べ尽くした。

「ええ。誰も調べていない岡本の戦争体験の原点ですから」

その結果、豊橋市の空襲体験記の中に、死者は10人、重軽傷15人という、岡本の「14人中3人生存」に近い数字を確認できた。

「人数以外はほぼ事実、と言えますね」