1990年頃、東京大学の故舘龍一郎教授は、内外価格差とは内々価格差であると喝破した。すなわち、日本の貿易財部門の生産性は高く、それゆえに安い価格が付けられる。一方、非貿易財・サービス部門の生産性は低く、高い価格になる。すると貿易財部門の安い価格を反映して円高となるが、それで低生産性部門の価格をドル換算すると高い価格になってしまう。だから、内外価格差は貿易部門と国内部門の生産性の違いを反映した価格差であって、内々価格差の問題だというのである。

この議論はまったく正しい。内外価格差をなくすためには、貿易財部門の生産性を高いままにして、低生産性の国内部門の生産性を上げれば良い。もちろん、貿易財部門の生産性を下げても内外価格差はなくなるが、それは日本を貧しくすることになる。

ただし、内外価格差は内々価格差という議論は正しいが、それをそのままデータに当てはめると解釈の難しいことが起きる。前掲の図1で日本の為替レートでの1人当たりGDPは1985年から95年まで急速に成長し、その後2007年まで停滞していたが、12年まで急激に成長し、その後マイナス成長に陥ったことになる。生産性がそう大きく変動するとは考えられない。舘教授の議論は正しいが、それは長期的にそうなる傾向があるというだけだ。

GDPを実質化して考える

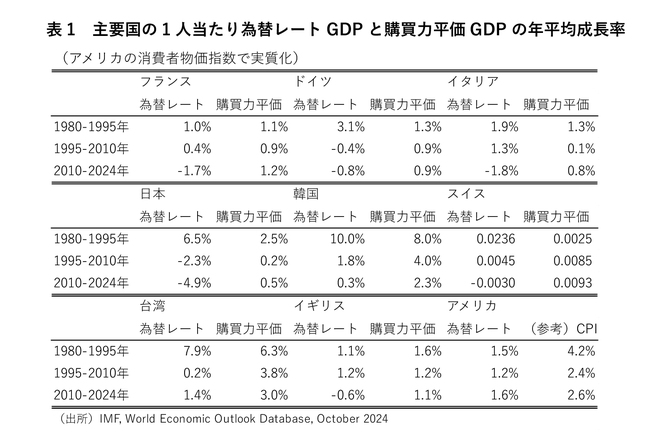

前掲図1の値は名目なので、まず実質にするために、アメリカの消費者物価指数ですべての値を割って、1980年から95年、95年から2010年、2010年から2014年とほぼ15年ごとに1人当たりの実質為替レートGDPと実質購買力平価GDPの年平均成長率を見ると表1のようになる。

これを見ると、1980年から95年では為替レートGDP(貿易財)の生産性上昇率は6.5%で、日本全体(購買力平価GDP)の生産性上昇率2.5%を上回っている。95年から2010年では、貿易財の生産性上昇率がマイナス2.3%になるのに対し日本全体の生産性上昇率は0.2%とプラスを保った。10年から14年でも、貿易財の生産性上昇率はマイナス4.9%となるのに、日本全体の生産性上昇率は0.5%とプラスを維持した。

日本が極端な例だが、多くの国で、為替レートGDPの成長率がマイナスになっている。例えば、ドイツの為替レートGDPの成長率は1980年から95年で3.1%だが、95年から2010年ではマイナス0.4%、10年から14年ではマイナス0.8%となっている。