ALPS処理水から移行された批判の的

この問題の構図は、23年に海洋放出が本格化したALPS処理水に関する問題と酷似している。処理水海洋放出で汚染など起きないことは放出前から科学的に自明で、漁業者や福島県民最大の懸念は風評と偏見差別だった。処理土も同様である。本来であれば、処理水問題と同時並行で周知と具体化を進める必要があった。

ところがALPS処理水は経済産業省、処理土は環境省がそれぞれ担当し、管轄が異なる。行政の足並みは揃わず、前述の通り処理土再生利用の計画は進まなかった。その間に、ALPS処理水を「汚染水」と呼び続けた人々が処理水問題終息に伴って処理土へとスライドし、「汚染土」と呼ぶ二番煎じ的な反対運動を活発化させている。

それらは正確な情報より先んじて社会へと拡散・浸透しつつあり、結果、昨年度中に東京都新宿区と埼玉県所沢市で予定されていた環境省による実証事業は延期されてしまった。まさに、ALPS処理水問題の初期と同じ様相を見せつつある。

自作自演的な世論誘導や社会問題の既成事実化

「一部識者や報道機関自身が、科学的根拠や客観性に乏しい『汚染』『危険』を率先して強調し、人々の問題意識と不安を煽り世論形成やクレイム申し立てを促す。それにより得られた自作自演的な成果を『市民の自発的な声』、『優先すべき世論』として既成事実化し、問題解決を困難にする。いわば『マッチポンプ・クレイム』とでも名付けられる構図になっているのではないか?」──。著者は2025年3月19日~20日に福島市で開催された「東日本大震災・原子力災害 第三回学術会議」において、このように発表した。

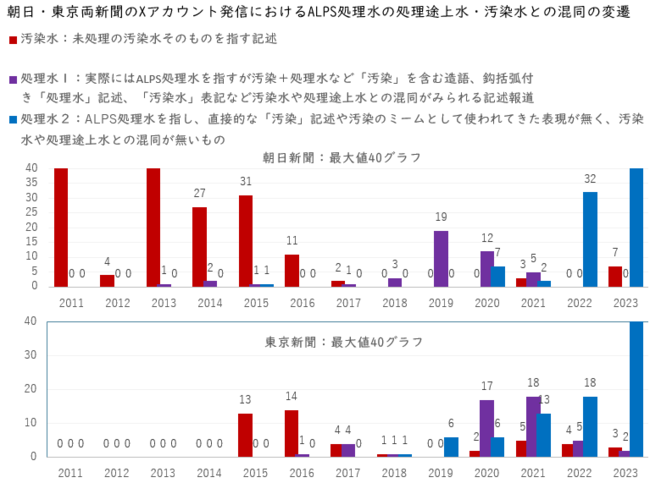

たとえば前例となるALPS処理水問題の経過を見てみよう。朝日新聞・東京新聞のX(旧ツイッターも含む)発信から両紙の報道を辿ると、原発事故後初期には未処理の汚染水のみを「汚染水」と報じていた姿勢から、ある時期を境に海洋放出前の再処理が前提の「処理途上水」、海洋放出可能な状態の「ALPS処理水」を混同させ、「汚染水が海洋放出される」かのような姿勢に変化したことが見て取れる。

変化は2018年、朝日新聞が敷地内での作業員被曝を低減するため暫定処理のままタンクに貯蔵されていた処理途上水に対し、<汚染水、浄化後も基準2万倍の放射性物質 福島第一原発><浄化された汚染水のうち、8割超が基準を上回っていました><処分の場合は再処理が必要>などと報じた。

再処理が前提の処理途上水を<再処理が必要>と書くこと自体は、厳密には嘘ではない。しかし、これをきっかけに「国や東京電力は汚染水の処理が出来ず汚染を隠蔽していた」「アンダーコントロールは嘘だった」「汚染水が海洋放出される」かのように誤解する人々の反応が増えていった。