2020年9月に公表された「容量市場」の約定価格は、大方の予想を上回り、ほぼ上限に等しい1kW(㌔ワット)あたり1万4137円となった。報道では「電力自由化に逆行」「(地域電力会社10社を除く)新電力に大打撃」などというおどろおどろしい見出しが躍った。

しかし、一般の読者からすれば「容量市場」と言われてもピンとくる人は少ないだろう。容量市場とは、東日本大震災以降に推進されてきた電力の自由化、いわゆる「電力システム改革」の結果、おざなりにされてしまった「電力の安定供給」を担保するために導入されたものである。

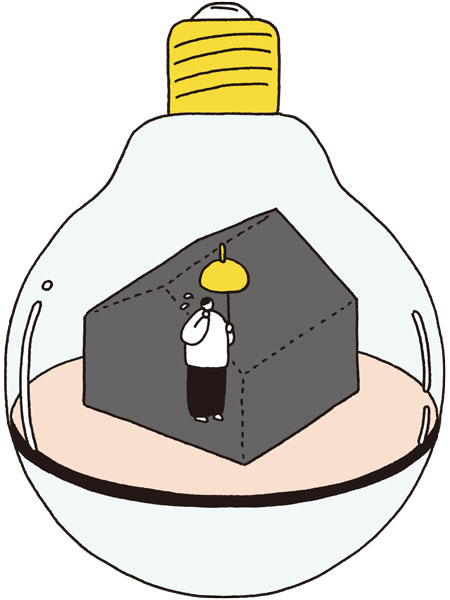

筆者は一連の電力システム改革により、日本の電力供給の安定性が徐々に毀損されつつあると考えている。それは、電力市場の自由化を優先するあまり、大前提である安定供給に必要な施策を後回しにしているからだ。しかも、次々に発生する課題に対し、その都度パッチワーク的な市場を追加していった結果、制度が複雑になりすぎて、専門家ですら全体像を把握するのが困難な状態になっている。

電力自由化に至った

震災後の三つの事情

電力システム改革が現在のような形になった理由を知るには、ことの発端まで遡らなければならない。始まりは震災の混乱も冷めやらぬ11年11月、枝野幸男経済産業相(当時)が設置した「電力システム改革に関するタスクフォース」にある。翌月に公表された論点整理において、既存の地域独占の電力会社を分離・分社化し、自由化された市場によって競争による効率化と需給調整を図ること、つまり「電力自由化」を旨とする方針が打ち出された。

こうした方針がまとまったのには、当時の三つの事情があったと筆者は考えている。

一つ目は、世論の原子力発電所の事故に対する怒りの矛先をどこに向けるかということである。当時の政府は、福島第一原発事故の責任は政府ではなく一義的に東京電力にあるということで法的に決着させた。しかし、東電だけでは賠償金や廃炉費用を賄えないので、新設した原子力損害賠償・廃炉等支援機構という組織を通じて国が財政支援を行うスキームになった。いうなれば、政府は原発事故の責任を東電に押し付けつつ、裏からは資金注入を行うことで東電を〝ゾンビ化〟したのだ。

こうして、原発事故に対する国民の怒りは東電に向けられることになった。一方で東電は、自ら負債を背負って破綻処理を行うといった、わかりやすい〝禊(みそぎ)〟の済ませ方を示すことが難しくなり、世間からするといったい誰が事故の責任を取ったのかわからなくなってしまった。いまだに原発事故の責任を問う訴訟が続いているのはその証左であろう。

そして、怒りの矛先は次第に電力業界全体に対しても向けられるようになった。これだけの事故を起こし、需給の逼迫が続いているのは、既存の電力システムのどこかに欠陥があるはずだという考え方である。こうした国民の機運は、責任を回避した政府の思惑とも一致し、それが電力システム改革を進める原動力となったのである。