■今回の一冊■

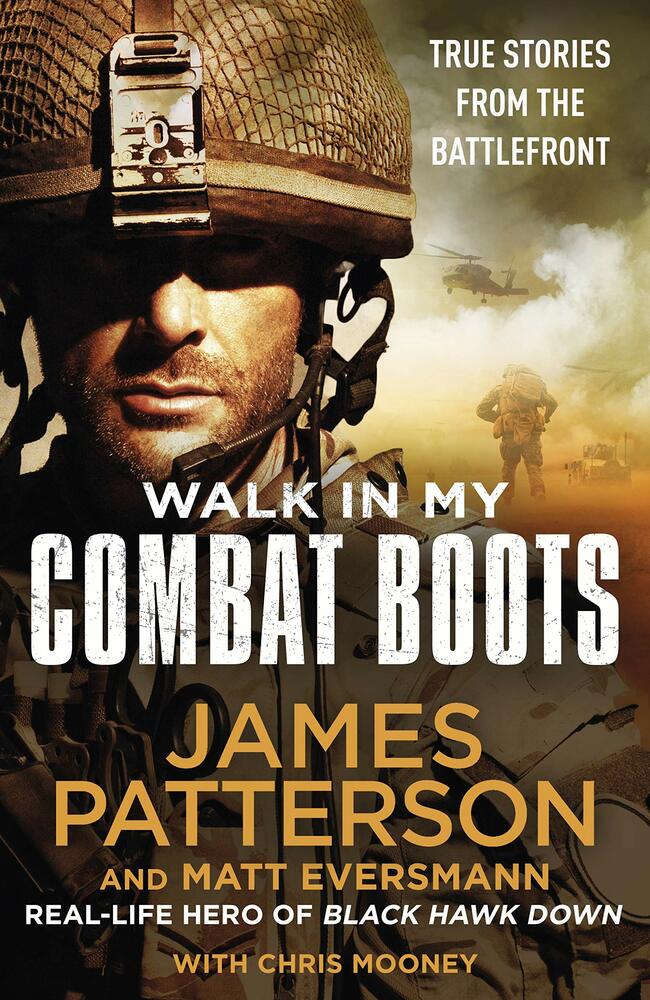

Walk in My Combat Boots: True Stories from the Battlefront

筆者 James Patterson 出版社 Century

約40人のアメリカ兵の戦地での体験談を、独白形式で収録したノンフィクションだ。アフガニスタンやイラクなどで戦った兵士たちの赤裸々なモノローグの連続だ。世界のどこかで常に軍事行動をするアメリカという国は、兵士たちの勇気を称賛し、若者たちを鼓舞して入隊希望者を増やすためにも、こうしたベストセラーが必要なのかもしれない。

本書はニューヨーク・タイムズ紙の週間ベストセラーリストで、2月末に1位で初登場したのを皮切りに、5週連続でベスト10入りした。アメリカの読書界では、戦場や歴史に取材しアメリカ兵の勇姿を称賛する書籍がよく売れる。

日本で自衛隊の活躍を絶賛する本がベストセラーとなることはまずない。日本の社会では戦争について語るとき、第二次世界大戦の反省や、戦争を二度と起こしてはいけないという思いから、戦争の悲惨さを強調するのが常だ。ましてや、憲法上の位置づけが曖昧な自衛隊について、前向きに語る人は少ない。日本社会に兵士たちを英雄視する風潮がないのだから、少子高齢化で自衛隊がますます人員の確保に苦しんでいるのも不思議ではない。

アメリカ軍と自衛隊が置かれている環境の違いを痛感するのが、アメリカにおける本書のようなベストセラーの存在だ。さまざまな部隊の、さまざまな階級の、さまざまな出自の兵士たちが登場し、戦地での体験を語る。祖父や父親も軍人だったというケースが目立つ一方、貧しさから抜け出すため軍隊に入ったという例もある。特殊部隊にあこがれて訓練を頑張ったという話もあれば、いわゆる衛生兵や、戦地での遺体の収容・移送を任務とする部隊の話なども盛り込まれている。女性の活躍も珍しくない。

2001年9月11日のアメリカの米同時多発テロを機に入隊したという話も多く、パキスタンやイラクでの体験談が目立つ。基本は、自由のために戦い国民を守る、という使命感に燃えた兵士たちの体験談のオンパレードであり、ある意味その語り口はワンパターンでさえある。軍に入隊して初めて派遣された戦地イラクで、敵軍に包囲されて無我夢中で機関銃を撃った体験や、道路に埋められた即製爆弾にやられて仲間を失った体験などなど列挙するときりがない。軍隊に入った動機についても、次のような高邁な理想を語る言葉が目立つ。

It's a privilege to be in this country, not a right. I learned this lesson in an AP American history class, and it soon became my passion, driven by my overwhelming need to earn that privilege every day. It starts with my honor to live in this country and extends to my pledge to fight for those who can't earn the privilege themselves.

「アメリカという国で暮らせるのは、限られた人しか享受できない特権であり、だれもが持つ権利ではない。わたしはこのとこを歴史の授業で学び、こうした思いはすぐに情熱に変わり、日々、そうした特権に見合う生き方をしなければという強い思いに突き動かされてきた。この国に暮らしているという誇りが、戦いの誓いへとつながっている。特権に恵まれていない人々のために戦うのだ」

こうした優等生のような思いだけではない。次のような戦場にいるときの心構えを端的に話す兵士もいる。

I'm okay with dying. You have to be okay with it, consciously or subconsciously, to be good at this job. If I'm not okay with it, I'll hesitate, and I will get killed. There are no second chances.

「死ぬのは気にならない。死ぬことを恐れないようにしないといけない。意識的であれ無意識的にであれ死を忘れないと、戦場でいい仕事はできない。死を恐れていたら、戸惑いが生まれ、自分が殺されることになる。戦場ではやり直しはできない」

戦地にいることそのものが性に合っているという正直な証言もある。

My best days were deployments. I wasn't married and I didn’t have any kids, so I couldn't wait to get back to Afghanistan. It's where I feel alive. It's the most freeing feeling in the world, being over there. You're not worrying about bills or shopping and cooking food or any other regular life stuff because there are things in place to manage all that for you. In Afghanistan, the mission at hand was your schedule for the day. It was a nonstop adrenaline rush for four to five months. I'm addicted to it.

「軍隊で最高の日々は現場に戦闘配置されていたときだ。自分は結婚していなかったし子どももいなかった。だから、アフガニスタンに戻るのが待ち遠しかった。戦地でないと生きがいを感じない。アフガニスタンは世界でもっとも自由で開放感にあふれている。電気代などの支払いや買い物、料理といった日々のこまごましたことを気にしなくてすむ。いろんなことがちゃんと首尾よく手配されているんだから。アフガニスタンでは、与えられた任務がその日にすべきことと決まっている。1回の駐留は4~5カ月におよび、アドレナリンが溢れっぱなしだ。その快感が忘れられない」

本書は現役または引退した兵士にインタビューした結果を、ひとり語りの形にしてまとめている。つまり、戦地に行って無事に帰還した兵士たちが登場する。たまに、PTSD(心的外傷後ストレス障害)で悩む退役軍人も出てはくるものの、戦地での任務について前向きに話す例がほとんどだ。とはいえ、ところどころで、軍隊の不都合な真実を鋭くつく指摘に出くわすから興味深い。

America's best and brightest, I realize, don't enlist in the military. There are a small percentage of people here who want to serve the country, but the majority are poor to lower-middle-class kids the country kind of forgot about. Kids who drank too much in college and failed out. Kids who didn't get a great education. Kids from flyover states in the middle of nowhere who couldn't get a job with the carpenters’ union or whatever.

「アメリカの高学歴で聡明なエリートたちは軍隊に入らないことに気づく。国のために尽くしたいという人は一握りで、おおかたの兵士は、貧しい家庭の生まれで、国がある種見捨てている若者たちだ。酒浸りになって大学を中退したか、たいした教育を受けられなかった若者たちだ。アメリカ中部の辺鄙な州からきた若者たちで、地元で大工の仕事だかなんだかにありつけなかったやつらが軍隊にいる」