ゲノム編集技術で肉厚にしたマダイが9月17日、国に届出されました。ゲノム編集動物としては世界で初めて、消費者の食卓に上ります。まずは、クラウドファンディングサイトでプロジェクトを支援すると試食として提供されます。10月から発送が始まるとのことです。

このマダイは、日本でのゲノム編集食品第2号。第1号のトマトは昨年12月、届出を済ませ、オンライン販売が9月15日、始まりました。

今後もゲノム編集食品の開発は進むでしょう。安全性、国内の開発状況、さらに世界の動きも解説します。

14塩基欠失で、可食部を増量

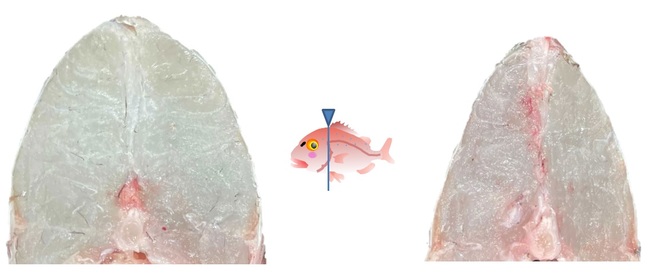

ゲノム編集マダイはこれまで、マッスルタイとか肉厚マダイなどと呼ばれてきましたが、届出では「可食部増量マダイ」と表現されています。木下政人・京都大学大学院准教授と家戸敬太郎・近畿大学教授らが開発しました。両大学の共同研究の成果を社会実装するためのベンチャー企業「リージョナルフィッシュ」が養殖や販売などを担います。同社は「22世紀鯛」と命名しています。

開発の工程は次の通りです。

マダイの受精卵にゲノム編集ツールを注入し、ゲノム中のミオスタチン遺伝子の特定の場所を切ります。すると、ミオスタチン遺伝子から14個の塩基が失われ、遺伝子として働かないようになりました。注入したツールは細胞中で自然に分解されます。

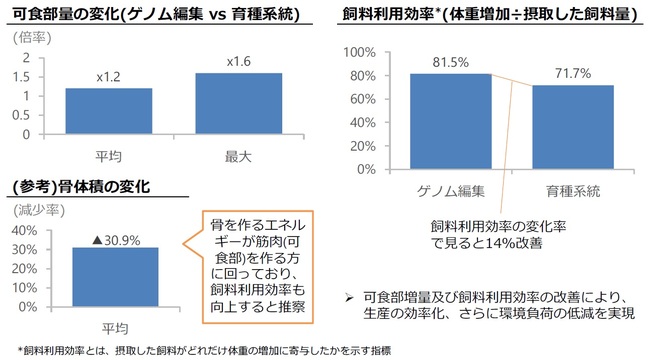

ミオスタチンは筋肉細胞の増加や成長を止める役割を果たすため、この遺伝子が機能しないとミオスタチンが作られず、筋肉が増えます。これにより、マダイの可食部が平均して1.2倍増加し、飼料利用効率も14%向上しました。

14個の塩基を失うと聞いて、なんと不自然な、と思った人もいるかもしれません。でも、そもそもマダイは8億個の塩基を持っており、その中の14個欠失というのはごくわずかな変異です。自然界の生物は紫外線や自然の放射線などにより、この程度の塩基の変化は普通に起きています。外から遺伝子を追加しているわけではないので、「遺伝子組換え食品」ではありません。

ミオスタチン遺伝子は牛も持っており、11塩基が自然の突然変異で欠失し遺伝子の機能を失った「ベルジアンブルー」という系統は、筋肉モリモリの品種として知られています。ベルギーの牛の9割はベルジアンブルーだそうです。