今年に入り、地震の発生が増加している。気象庁の震度データベースによれば、昨年2021年の1年間に発生した最大震度5弱以上の地震は10回であった。それに対して、今年22年に入って11 カ月余りの間に発生した最大震度5弱以上の地震は既に15回に達している。中でも、本年3月16日に福島県沖で発生したマグニチュード7.4の地震では、震度6強の揺れが観測され、死者3人、負傷者 247人の被害を記録し、走行中の東北新幹線が脱線し、運転再開におよそ1カ月を要した。

日本は地震災害が多く、21年1年間に発生した震度2以上の地震の回数は840回を数え、平均すれば日本のどこかで毎日1回以上の頻度で地震が起きている計算になる。震度2は屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じ、眠っている人の中には、目を覚ます人もいるレベルである。

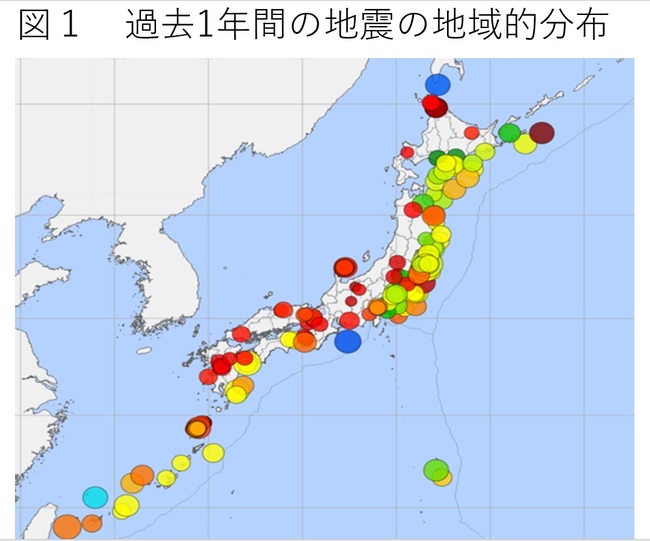

ここで、「毎日日本のどこかで地震が起きている」と述べたが、どの地域でも均等に地震が発生しているわけではない。図1は、過去1年間(21年12月1日~22年11月30日)に観測された最大震度3以上の232の地震の分布を示している。図1中の赤や黄色の丸の大きさは震度の大小を表し、色は震源地の深さを示す。

図1を見ると、大まかに見て地震の発生は東日本から北海道にかけての太平洋側で多く観測されていることがわかる。しかし、期間と地震の規模を変えると、また異なった地図が描ける。

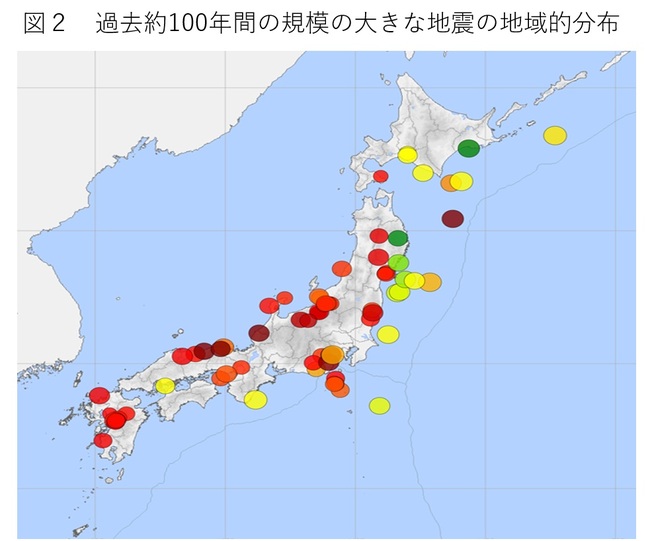

図2は、気象庁の震度データベースに整理されている1919年以降の過去100年余りの最大震度6弱以上の地震の分布である。震度6弱とは、「立っていることが困難になり、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがあり、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある」というかなり大きなレベルの地震である。

図2を見ると、大きな地震の発生を長期間のスパンでみると、必ずしも太平洋岸ばかりで発生しているわけではなく、中日本や日本海側でも強い震度が観測された地震が記録されていることがわかる。