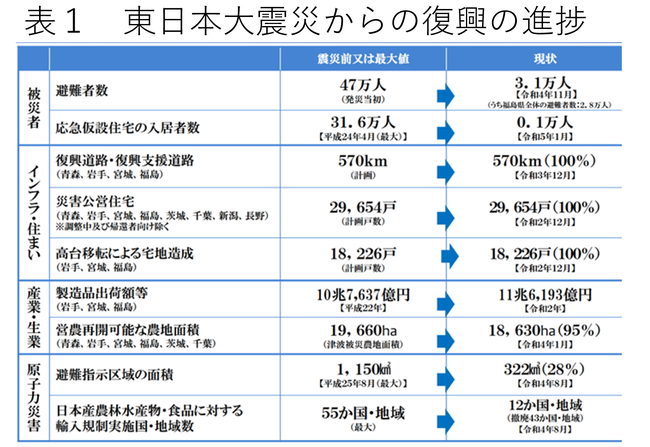

来る3月11日で、2011年に発生した東日本大震災から12年を迎える。復興庁発表によれば、本年2月の時点で、道路や住宅等のインフラ復興は100%達成され、製造品出荷額等のいわゆる経済の復興も震災直後を上回るレベルまで回復していることが分かる。しかし、避難者数は福島県を中心に依然として3万人を超え、原子力災害のよる避難指示区域も3分の1がまだ解除されていない状況である(表1)。

2月に発生したトルコ南部地震での被害も甚大で、死亡者数は3万人を超えるとも5万人を超えるともいわれている。これは東日本大震災の死者1万9759人(震災関連死を含む)、行方不明者 2553人を超える大きな人的被害である。

また、国はこの2月、南海トラフ地震の被害想定を今後1年かけて見直すことを発表した。前回の被害想定は2012年であり、そこから10年以上が経過している。今年は死者10万5000余人を出したとされる1923年の関東大震災から100年目にあたる。

そこで今回は、地域別の自然災害の状況と、地理的なリスク分散について考えてみることとしよう。