時代の変化を取り込む

斬新なる工夫

愛知県の犬山は城の街である。

名古屋から名鉄特急で約30分、犬山遊園駅の改札を出ると、木曽川のゆったりした流れに出迎えられる。川に沿う緑豊かな遊歩道を進むと、見上げる先に、小ぶりな天守が姿を見せる。優美なシルエットから、まるで貴婦人のよう、そう讃えられる犬山城である。そのお膝元を彩る「日本庭園 有楽苑」が現在、如庵を擁している。

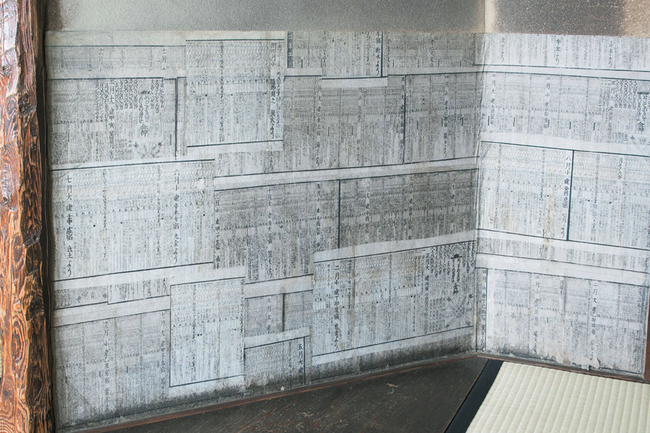

茶の湯に新たな地平を拓いた利休が理想とした茶室は、狭い空間に親密な時間を演出するのを旨とした。この如庵も二畳半台目席、平たく言えば、畳2枚半に、主人が茶を点てる場所を加えただけの間取りである。その小宇宙をどう設計するのか。どこに床を設け、どう窓を切って明かりを取り入れるのか。そこには、有楽斎の生き方そのまま、前例に捉われぬ斬新な工夫が凝らされた。

まず目を惹くのは、亭主の座る「手前座」と「床」とを仕切る壁が斜めになっている。その効果で、亭主の背中側、茶道口から客座に向け、給仕が行き来する余裕が生まれた。隣室は三畳の水屋である。

利休の後を受けた織部の時代となると、茶事の懐石膳は格段に豪華となってゆく。酒とともに次々と供される料理の数々、侘茶から江戸の大名茶へ、茶の湯は華やかな社交の場へと様変わりしてゆく。その変化が見事に取り込まれていた。

さらに特徴的なのは、室内の明るさ、そこから生まれる居心地よいゆったり感である。二畳半台目の広さしかないはずが、客が3人いても、窮屈さを感じることはないだろう。親密な語らいを生む亭主と客の間合い、小間の粋を守りつつ、豊かな社交を可能にする寛ぎも追求されている。専門性の高い話は割愛するが、最も大きな効果を生むのが、連子窓に下地窓、そしてこの茶人によって創案された「有楽窓」であった。

案内してくださった「有楽苑」所長の間瀬道男氏はこう話す。

「入室した客の眼にまず何が映るか、端座した眼の高さから室内がどう見えるのか、心憎いばかりの工夫が随所に見られます」

外から眺める姿は、利休の草庵茶室ほど侘びない。小体ながら、端正な佇まいを失っていないのは、武家の美意識を濃く残しているためだ。有楽斎の創意は、後に続く多くの茶人たちによって取り入れられ、新たな茶室の規範となってゆく。

明治に至り、正伝院の移転に伴って、如庵も含めた遺構は町衆に払い下げられた。さらに、三井本家の所有となって東京に移される。大ばらしをし、牛車に載せて運んだというから驚きだ。太平洋戦争が激しくなると、焼失を怖れた三井家はこれを大磯の別邸に移築する。日本一の金持ちが、あらん限りの手を尽くして日本文化の精華を守ろうとした。

戦後、名古屋鉄道が買い取り、この地に移すに際しては、昭和を代表する建築家であり、茶の湯の研究家でもあった堀口捨己が粉骨する。正伝院の古図をもとに、茶室や茶庭のみならず、有楽斎が愛した風景までもこの地に甦らせようとした。

有楽斎は織田の血筋を頼みとしつつも、茶の湯や和歌の道に通じ、それを縦横無尽に生かし切る生涯だった。その創意に満ちた精神がこの茶室に見事に映されている。