2024年2月22日、日経平均株価は1989年12月29日につけた3万8915円の最高値を34年ぶりに更新した。バブルだろうか。

「違う」

日経平均株価がさらに4万円の大台に乗せていた24年3月21日に、世界最大の資産運用会社のトップにインタビューすると、彼はそう断じた。

ラリー・フィンク氏。米ブラックロックの会長である。来日回数は100回余りに上るというフィンク氏が同社を立ち上げたのは1988年。その直後に日本行きのエコノミークラスに搭乗し、日本の投資家から1億ドルの資産運用を委託された。同社にとって初のまとまった運用受託となった、とフィンク氏は振り返る。

その日本は90年からバブルの崩壊に見舞われ、30年あまりの停滞に陥った。だが、その日本経済が今や再び動き出した。「本格的な好循環に入った」。これがフィンク会長の見立てだ。「企業や家計が前向きに動き出し、経済を取り巻く雰囲気が希望へと大きく転換しつつある」というのである。

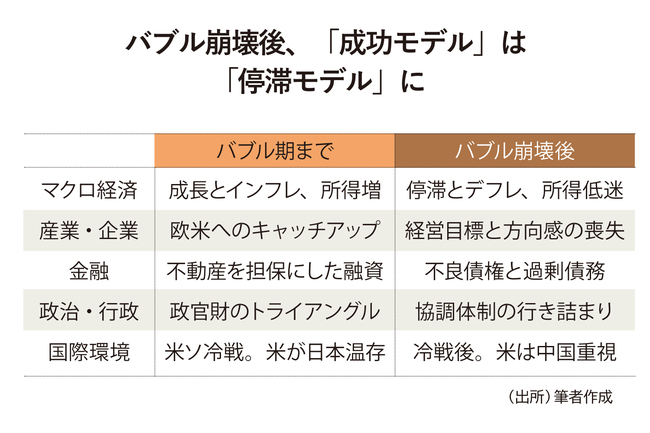

それにしても30年とは、ひと世代にあたる期間である。エズラ・ボーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979年)によって日本型の経済モデルが称賛され、自信満々だった。そんな80年代の反動もあるのだろう。90年代以降の経済の長期停滞の原因を日本型モデルの弱点に求める自虐の言説が横行した。

30年以上にわたる長期停滞こそが日本型モデルのダメさ加減を裏書きしている。そんな主張は新聞の社説の定番だった。だが、筆者にはずっと違和感があった。巨大バブルの崩壊からの立ち直りに時間を要したのは、何も日本ばかりではないからだ。20世紀の「3大バブル」を比較しよう。

1929年のニューヨーク・ダウ、79年のゴールド(金)、89年の日経平均である。ダウがようやく最高値を更新したのは第二次世界大戦後の54年、金は21世紀に入ってから、そして日経平均が今年だ。ダウが最高値更新に25年を要したことが物語るように、バブルは社会システム全体と分かち難く結びついており、崩壊から仕切り直しまで時間を要する。

ならば、戦後の復興からバブルの頂点に至るまでの日本にとって、その社会システムとは何だったのか。欧米先進国の技術や生産力に追い付こうとするキャッチアップ(追い付き)型モデルである。自動車、テレビ、オーディオなど大衆消費社会に不可欠な製品群で、日本は国際競争力を高めた。エレクトロニクスと半導体は日本の産業の強さを象徴した。

スパイ・アクション映画「007」でジェームズ・ボンドの腕時計といえば、スイスのオメガが定番と思うだろう。が、83年の「オクトパシー」ではセイコーのクオーツ。85年の「美しき獲物たち」ではシリコンバレーが日本の半導体メーカーに脅かされることが示唆されている。

このままでは日本に席巻されかねない。危機感を抱いた米国が打ち出したのがドル高是正と円高誘導である。G5と叫ばれた日米英仏独の5カ国の蔵相(財務相)と中央銀行総裁が85年9月にドル高是正で合意したのだ。「プラザ合意」である。この合意の直前には1ドル=240円台だった円相場は、87年末には120円スレスレに。

円相場は2年余りで2倍になった。円高対策として金融緩和が長期化し、株式と不動産のバブルが膨らんだ。バブル、つまり資産価格の法外な上昇は、円高不況をしのぐための〝打ち出の小槌〟だったといえる。

企業も人々もバブルに踊ったというのは簡単だ。より深刻なのはキャッチアップを達成した後、日本は目指すべき経済のモデルを見失ってしまったことだ。