不確実性進む中での「予防的アプローチ」

とはいえ、魚は水の下に棲息しており、そもそも正確な数はわからない。資源評価を行ったとしても、それには不確実性が伴う。資源評価に基づいて持続可能な水準で魚を獲っていると思っていたところ、新たなデータを加えてみると、実は獲り過ぎであったという危険性を常にはらんでいる。

そこで水産資源管理に関して国際的に広く取り入れられているのが「予防的アプローチ/予防原則」である。端的に言うと、「科学的不確実性があるときは、より慎重に行動し、より資源保護的な措置を取るようにする」というものだ。

この考え方は1992年に国連の下で開催された「地球サミット」で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」で広く知られるようになり、複数の国の排他的経済水域や公海をまたがって回遊する「またがり資源」に適用される「国連公海漁業協定」(95年採択)に盛り込まれた。

すなわち、同協定が対象とする「またがり資源」(正式には「ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源」と呼ばれる)の資源管理に際して予防的アプローチを適用すること(第5条)、具体的には情報が不確実、不正確、不十分である場合は、一層の注意を払うこと、十分な科学的情報がないことを理由として保存管理のための措置をとらない理由としてはならないこと(第6条)、などが規定されている。

国際法を専門とする堀口健夫・上智大学教授による近著の論文でも指摘されているように、日本は予防的アプローチに即して自国内の資源を管理することが法的にも求められている。先述の国連公海漁業協定は、予防的アプローチもその一つである同協定の一般原則が各国の排他的経済水域(EEZ)内にある「またがり資源」についても適用されると規定している(第3条)。同協定は複数の国の排他的経済水域や公海をまたがって回遊する資源に適用が限定されるが、少なくともこうしたサンマやイワシ、イカやサバといった「またがり資源」は、日本国内の管理であっても予防的アプローチの適用が法的にも求められている。

日本の国内法でも予防的アプローチに関しては明文規定が存在する。すなわち、生物多様性基本法では基本原則として「生物の多様性の保全及び持続可能な利用は……科学的に解明されていない事象が多いこと及び1度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることにかんがみ、科学的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取組方法……により対応することを旨として行われなければならない」と規定している。

ここにある「予防的な取組方法」とは「予防的アプローチ」のことである。この規定は「またがり資源」のみならず全ての生き物に適用される。魚はもちろん生き物である。ゆえに水産資源の管理については「予防的アプローチ」の適用が、法として求められているのである。

「予防的」ならぬ「漁獲MAX」アプローチ

残念ながら、日本水産資源管理で足りていないのがこの「予防的アプローチ」である。

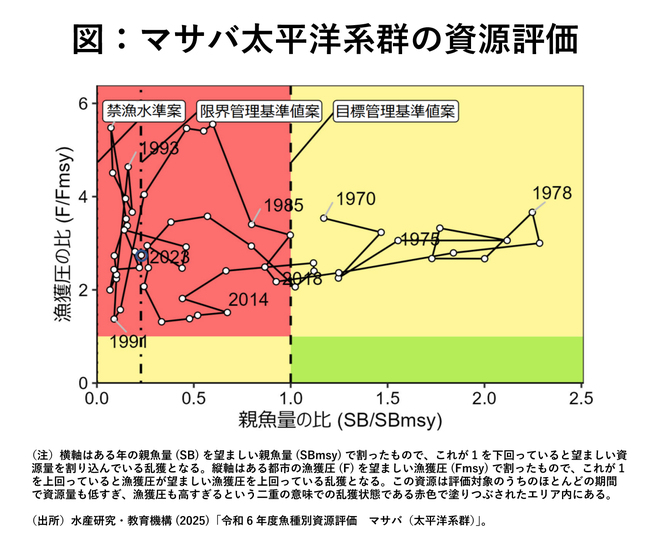

端的な例が、太平洋のサバ資源である。日本周辺の海のサバにはマサバとゴマサバの2種類があるが、水研機構によると、マサバは10年前の2016年には33万トンあった漁獲量が23年には約8割弱減の7万3000トン、ゴマサバは10年には19万トンあった漁獲量が23年には約9割減の2万2000トンへと急落している。同機構の科学者による資源評価では、ゴマサバは望ましい資源の絶対量を割り込んでおり、マサバに至っては資源の絶対量も少なすぎ、資源の漁獲圧も高すぎるという二重の意味での「乱獲」に陥っている。

双方の資源ともに漁獲の中心は0歳から1歳の若齢魚となっている。小さい魚を獲りまくっているという極めて由々しい状況である。加えて、どのくらいの親魚がいると資源の再生産に十分な小魚が生まれ成長するのかについての予測が困難な状況にある等の理由から、「両方のサバ類の太平洋系群については、評価の将来予測について不確実性が高まっている状況にある」と水産庁の担当官自身が認めている。

こうした資源状態からの回復を図るため、水研機構は漁獲枠に関し、25年漁期の漁獲枠はマサバ5万トン、ゴマサバ1.8万トン、合計で6.8万トンを推奨していた。情報が不確実な場合、より慎重な管理が求められる。これが、予防的アプローチの要諦である。