コロナ禍によりトイレットペーパーが店頭から一時消えたが、同じ現象は1973年にもあった。第一次オイルショックにより原油の価格が4倍に高騰した時だ。当時、製紙業では重油がパルプ製造、乾燥工程で大量に使用されていた。原油価格が上昇すれば、トイレットペーパーの価格も上昇すると多くの人が考えたのだ。

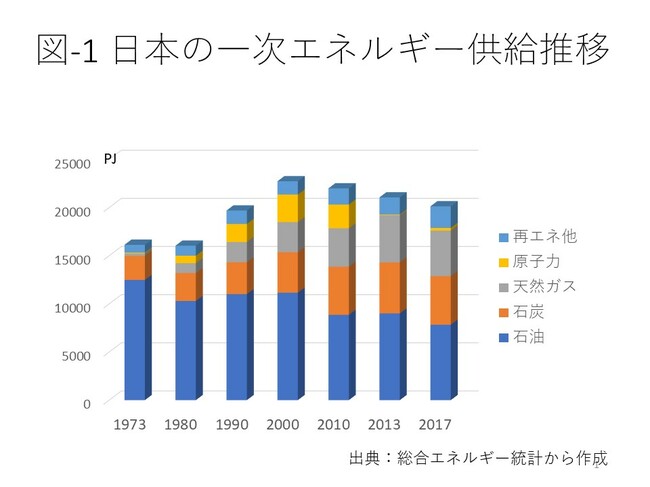

石油に燃料を依存していたのは、製紙業界だけではなかった。当時日本の一次エネルギー(加工しない形のエネルギー)供給の4分の3以上は石油だった(図-1)。石油の価格が上昇したことに加え、石油輸出国機構(オペック)が供給と価格を操れることが分かり、多くの需要国が脱石油を進めた。その一つは原子力発電だった。フランスを筆頭に多くの国が本格導入を開始した。

さらに、石油から簡単に切り替えられる燃料として注目を浴びたのが石炭だった。当時日本では石炭から石油への転換、流体革命が進み、地下深くで採炭を行うためコストが高かった国内炭は最盛期の3分の1近くまで生産量が減少していたが、海外では豪州、北米などでコストが安い石炭が掘られていた。世界中に賦存し、政治体制が安定している先進国の生産量が多く、石油価格上昇により相対的に価格競争力が増した石炭への需要が世界で急速に高まった。

日本も例外ではなく、電力、セメント、紙パ産業などで使用されていた石油を石炭に切り替える動きが広まった。石油利用のボイラーを石炭利用のボイラーで代替すれば、発電機など他の設備はそのまま利用することができた。燃料の石炭は、豪州、北米、南アフリカ、中国などからの輸入だった。その後、1980年代から日本では輸入炭を燃料とする石炭火力の新設が相次いだ。電力需要が伸びる中で安価で安定供給が可能な石炭は日本にとっては貴重な燃料になった。

その石炭火力の中で効率が悪く、二酸化炭素排出が相対的に多いものを中心に2030年までに休廃止を進める方針を経産省が打ち出したと報道された。報道では国内にある140基のうち、100基程度が対象になるようだ。なぜ、閉鎖がおこなわれるのだろうか。電力の安定供給は可能なのだろうか。電気料金は上がらないのだろうか。

世界中で進む脱石炭の動きだが

第一次オイルショックが起こった1970年代地球温暖化は大きな話題ではなかった。知の巨人と呼ばれる立花隆氏は、1971年に出版した『思考の技術―エコロジー的発想のすすめ』のなかで、地球冷却化の懸念に触れている(その後の新装版で、間違っていたと修正されているが)。そんな時代だから、石炭からの二酸化炭素排出量が問題になることはなかった。

問題になったは、硫黄酸化物、窒素酸化物の排出だが、日本の石炭火力設備は脱硫、脱硝装置を設置し、その上低硫黄分、窒素分の石炭しか使用しなかったので、大きな問題にはならなかった。1990年に米国では石炭火力を対象に大気浄化法の改正が行われたが、内容は硫黄酸化物と窒素酸化物の規制であり、二酸化炭素は話題にもならなかった。

1990年代になり、地球温暖化が大きなテーマとして国連の場でも取り上げられ始めた。温室効果ガスと呼ばれる大気中の二酸化炭素などの濃度が上昇することにより地球の気温が上昇し、結果として生態系にも大きな影響があるとの指摘だ。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんなどの活動により温暖化問題はさらに注目されるようになり、特に二酸化炭素排出量が化石燃料の中で高い石炭は目の敵にされるようになった。

石炭火力からのIkW時当たりの排出量は、天然ガス火力の約1.6倍になる。欧州の国際金融機関、民間金融機関、投資家が原則石炭火力への投融資を中止する動きも顕著になったが(『脱炭素ブームの真相欧州の企みに翻弄される日本』)、その背景には金融機関、投資家にとって「リスク」と「収益」の問題があるのを見過ごしてはいけない。

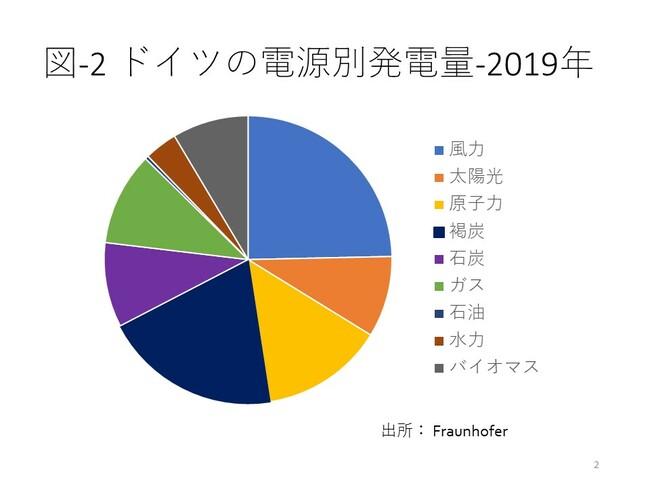

石炭の二酸化炭素排出量は多いが、その結果、地球の気温がどの程度上昇するのか、気温上昇の結果、どんな影響があるかはわかっていない。地球規模のことは分からないことが多いのだが、欧州を中心に脱石炭の動きが進んでいる。とはいえ、旧東独地域を中心に国内に品質の悪い石炭、褐炭生産を抱えるドイツは、国内産業保護の観点から脱石炭を2038年に設定している。

2019年の発電実績では、褐炭と石炭火力が依然30%の供給を行っている(図-2)。日本の石炭火力の発電シェアとほぼ同じだ。温暖化対策といいながら、経済のことを考えると脱石炭を一挙に進めることはできないのだ。