梶山弘志経産相は5月14日の会見で、「今年夏季の電力需給が逼迫し、来年1、2月には東電管内で電力供給が不足する可能性がある。逼迫の理由は、事業環境の悪化により火力発電設備の休廃止が相次いでいるため」と述べたと報道された。火力発電設備が休廃止される状況は、経産省が進めた電力市場の自由化と、固定価格買取制度(FIT)下の再生可能エネルギー(再エネ)発電設備導入増により、もたらさられているとも言えるのだが、大臣は当然そんなことには触れない。

加えて、2030年の温室効果ガス削減目標を2013年比46%減に引き上げた目標達成に向け再エネ発電設備の導入量を増加させる意向のようだ。現在のエネルギー基本計画では2030年の電源構成における再エネ比率は22%から24%とされているが、今年夏に決まる見直し計画では30%台後半まで大幅に引き上げられる見通しと伝えられている。

昨年末に発表された政府の「グリーン成長戦略」で2030年に向けて1000万kWの設備導入が想定されている洋上風力発電と、既に大量に導入されている太陽光発電設備の住宅、ビルの屋根への増設により実現を図るようだ。

再エネ導入増は電気料金の上昇を引き起こし、家計にも私たちの給料にも大きな影響を与えるが、一部の政治家は、「再エネ比率が上昇すれば化石燃料の使用と輸入代金が減少し、国富流出が防げる。さらに設備製造で経済には大きなプラスの影響がある」、あるいは、「再エネ設備は原子力発電所と比較すればタダみたいなもの」と発言している。数字を検証すれば、発言はかなり怪しいように思える。数字を交え事実関係を確認したほうが良さそうだ。

電力供給が逼迫するのはなぜ?

北海道を除き、日本では冷房需要が高まる夏場に電力需要がピークになる。大手電力会社は夏場の電力供給を乗り切るためにピーク対応設備を用意している。大量に貯めることが難しく、しかもコストが掛かる電力では、需要量に合わせ必要な設備を準備し供給を行うしかない。そのため大手電力会社は、火力発電設備の中では設備投資額が相対的に低い石油火力発電所を主としてピーク対応として活用している。

価格が安い石炭を利用する石炭火力は普段から利用率が高く、発電量を増やすことは難しい。天然ガスは零下162度で液化しているため長期間の貯蔵が難しい。石油は価格は高いものの、入手、貯蔵が簡単なので夏場の一時期だけ利用するにはうってつけだ。

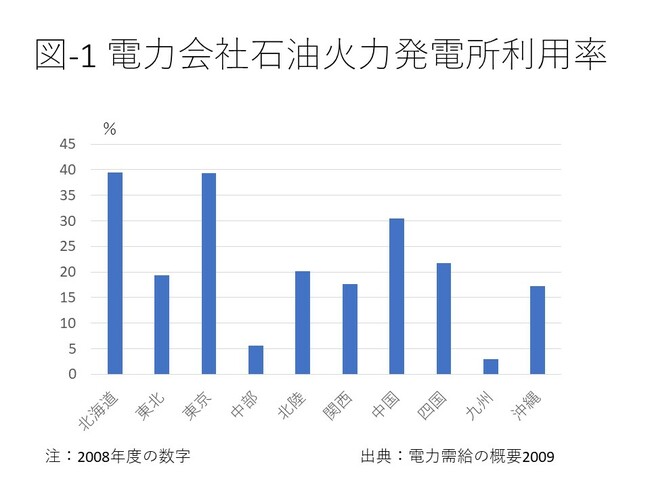

しかし、利用率が低い石油火力は利益を生まない設備だ。東日本大震災後、発電設備別の利用率は公表されていないので、2008年度のデータしかないが、大手電力の石油火力の利用率は最も高くても40%を切っており、低い場合には3%しかない(図‐1)。この設備利用率では赤字だが、安定供給のための設備維持は総括原価主義により可能だった。

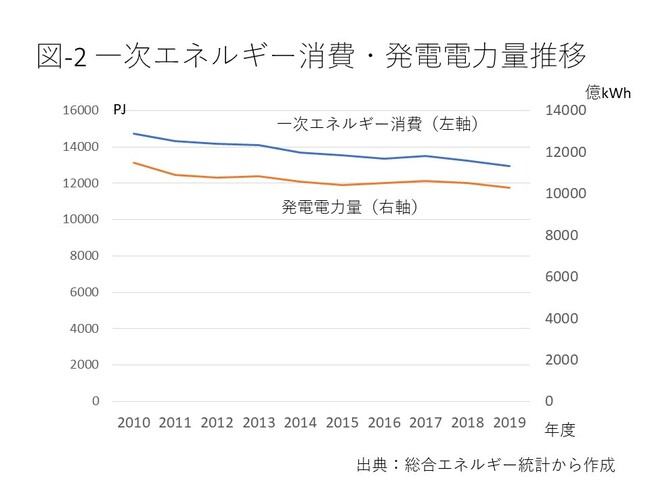

2016年4月から、電力市場は完全自由化され、全ての需要家が電力会社を選択可能となり、各事業者が電気料金を自由に決めることになった。そうなると、採算が取れない発電所はお荷物になる。設備を保有する電力会社は、採算性の悪い設備の閉鎖あるいは休止に踏み切り始めた。市場が拡大しているならば、設備の利用率と採算性が将来向上することもあり得るが、節電、省エネ意識の高まりもありエネルギーも電力需要も下落傾向にある(図‐2)。

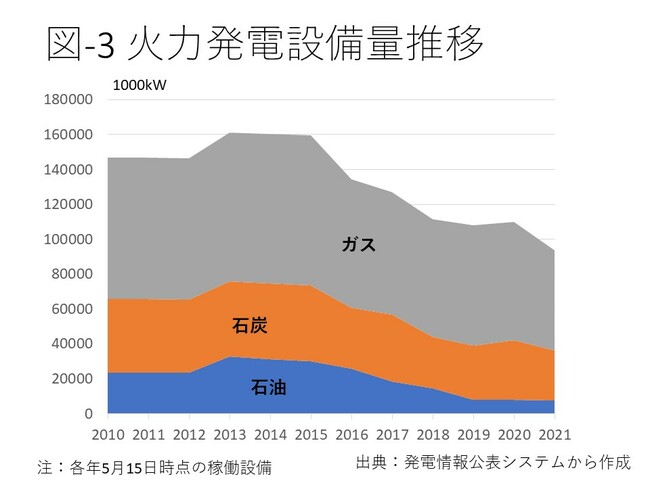

日本の火力発電設備量は、東日本大震災後原子力発電所の停止に伴い、一時的に休止設備の活用などがあり上昇したが、今は石油火力を中心に減少を続けている(図-3)。