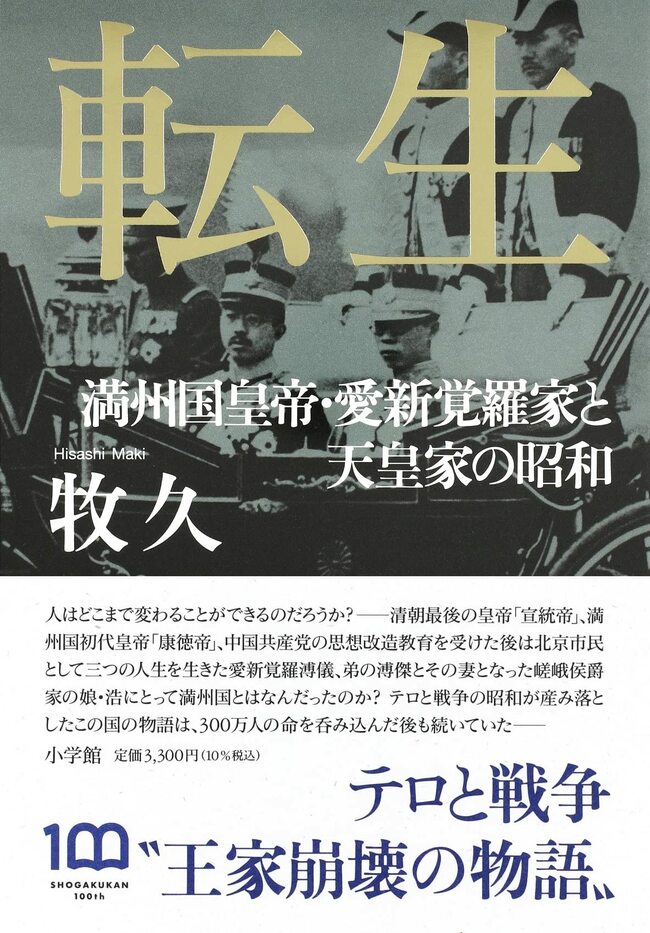

本書『転生 満州国皇帝愛新覚羅家と天皇の昭和』(牧久、小学館)の冒頭に、「満州国皇帝となった愛新覚羅溥儀とその弟溥傑、溥傑の妻の浩(ひろ)と娘たちの人生を辿ることで、まぼろしの国〝満州国〟にアプローチする試み」とある。

満州国は、日本が満州事変によって、中国の東北3省を中心に作り上げた国。1932年から45年まで、約13年5カ月存続した。

序章に、牧さんの自宅近くの稲毛海岸に、溥傑と浩の新婚時代の住居が「千葉市ゆかりの家」として残っている話が登場する。

「牧さんには、満州国を描いた著書がすでに2冊(十河信二の評伝『不屈の春雷』(ウェッジ)、満蒙開拓団の『満蒙開拓、夢はるかなり』(同))ありますね。3冊目の本書執筆の契機は、波乱万丈の溥傑と浩の愛情物語ですか?」

「そうですが、前2作は日本人側から見た満州国なので、満州人側から見た満州国も書かなければ、と思ったんです。けれど、溥傑と浩夫妻を取り上げれば、溥儀と溥傑兄弟のことも取り上げざるを得ない。溥儀と浩がワンセットなら、溥儀と溥傑もワンセット。2つの関係が絡み合っているんですね」

浩は、嵯峨侯爵家出身の日本人だが、政略結婚の相手の溥傑と互いに一目惚れし、以後は生涯自らを「満州人」として生きる。

他方、溥儀と溥傑は、溥儀の皇帝時代には君臣、戦後の共産党政権下では戦犯の兄弟として支え合いながら暮らすが、溥儀は浩のことを一貫して「日本の送った特務(スパイ)」と信じ込み、気を許すことはなかった。

溥儀の二面性

「全編を通して目立つのは溥儀の二面性ですね。子どもの頃から生真面目であり軽薄。口で言うことと心の中が合っていない。気が小さくて保身に走るのに、我が儘で暴力的。常に唯我独尊だった?」

「ええ。でも、それを自覚していました。右向きの自分と左向きの自分を、トリック写真で自身が同時に撮影したものがあります」

清国の最後の皇帝として2歳で即位し5歳で退位した溥儀は、幽閉された少・青年時代、ただただ清朝の復活を夢見て過ごしていた。

そんな時、米国・ロシアを牽制しつつ満蒙に領土を拡大しようと企てた関東軍が満洲事変(1931年)を起こし、翌年には溥儀を執政に担いで満州国を建国する動きに出たのだ。満州の地は、清国の創始者である太祖ヌルハチの出身地でもあった。

「溥儀は関東軍の提案に飛びついたわけですが、彼が皇帝の座についても外交・国防・内政の実権は関東軍。だから溥儀は戦後の東京裁判で、自分のしたことはすべて関東軍の権力と脅迫によるもの、と証言しました。けれど、実態はもっとしたたかだった?」

一例が、天照大神を満州国の祖神とした1940年の建国宗廟の建設。溥傑や浩を含む国民の大半は反対だったが、溥儀は断行した。

「溥儀は2回の訪日で日本における天皇の絶対的な力を知った。そのため自分が皇室の養子になり、天皇同様に天照大神を祀れば、関東軍や日本人官吏も自分にめったなことで手出しはできない。逆に従わせることも可能だ、と思いました。非常に周到であり、したたかです」

日本に留学した溥傑

一方、弟の溥傑は、兄の溥儀より一途な性格だった。兄の勧めで日本に留学し、陸軍士官学校を卒業して満州国軍幹部になった。

「学習院の中・高等部に4年留学した溥傑が興味深いことを言っていますね。中国では忠と孝が対立したから王朝交代が続いた。ところが日本では忠孝一致なので万世一系。これを知って恐日から親日、崇日になった、と?」

「中国も朝鮮も、儒教の国ですが“忠ならんとすれば孝ならず”で困り果て、迷いました。でも日本は、天皇が国民の親とされていましたから、忠孝に矛盾がなかったんですね」

大正天皇の妃である貞明皇后は、実母を知らぬ溥儀に母親のような愛情を注いだが、満州国の皇帝と弟は、日本の皇室と不即不離の関係を保ちつつ、満州国における自分たちの願望と役割を模索したのだった。