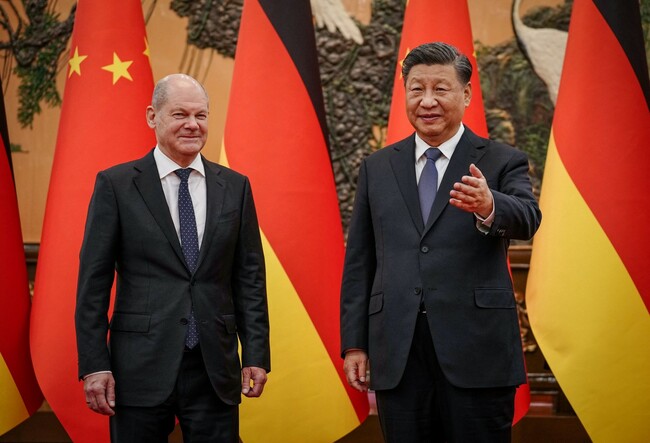

昨年11月4日、ドイツのオラフ・ショルツ首相が訪中し、習近平国家主席との会談に臨んだ。同首相は、習国家主席が昨年10月の第20回共産党全国大会で3期目続投が確定した後に迎える最初の西側国家トップであり、一方のショルツ首相はフォルクスワーゲン、シーメンス、ドイツ最大化学企業のBASFなどドイツ経済を牽引する大手12社のCEO(最高経営責任者)を引き連れていた――。ここからも両首脳の会談に向けての意気込みが感じられる。

就任以来、同首相はアンゲラ・メルケル前首相の対中政策を踏襲するかのように、「中国の台頭を理由に中国を孤立させたり協力を阻害したりすることが正当化されてはならない」との方針を掲げ、ジョー・バイデン米政権の対中強硬姿勢とは明らかに一線を画している。ドイツが打ち出す中国に対する融和姿勢を、習国家主席が高く評価しているであろうことは容易に想像できるはずだ。

たしかに現在、ドイツにとって中国は最大の貿易相手国ではある。だからメルケル(前)、ショルツ(現)の両政権が中国の秘めた経済的可能性に照準を合わせていたとしても、決して不思議ではないだろう。

だが、短期的にはそうではあっても、長期的に捉え直すならば、やはり中国に対する多年に亘る強い関心がドイツを突き動かしてきたと考えるべきではないか。

ここで欧米列強に日本を加えたプレーヤーが中国の秘めた富源を標的としたゲームを激しく争っていた清国末から中華民国初年――19世紀末から20世紀初年――に立ち返り、同時代の日本人が残した記録を手掛かりにして、中国におけるドイツの過去の振る舞いを探ってみたい。

なぜ、あの時代なのか。それは中国において各国の利害が錯綜する構図は、現在に似通っていると考えるからである。もっとも、当時は存在すらしていなかった中国共産党政権が強力なプレーヤーとして参入していると言う大きな違いはあるが。

清国市場を席巻していたドイツ

清国末期の四川省で日本語を教えていた山川早水(生没年、経歴不詳)は日露戦争が勃発した1905(明治38)年の3月から7月にかけ湖北省宜昌から長江を遡り、成都、嘉定、重慶など四川省各地を踏査し、その報告を『巴蜀』(成文館 1909=明治42年)に記した。

四川省に近い宜昌市街の「西洋雜貨店」を覗いた山川は、「独仏品其大部分を占め、英米之に次ぐ」。これに対するに日本製品は福神漬などに限られていると綴る。中国(清国)市場に遅れて参入した日本製品は、ドイツを筆頭とする「西洋雑貨」の後塵を拝するしかなかったわけだ。

宜昌で雇った小舟の舳先に日章旗を立て長江を遡って到着したある港には、極めて厳格な審査を行う英国人税関吏が待ち構えていた。英国の影響力は日本人の想像を超え、長江上流にまで及んでいたのである。

当時、ドイツ、英国、フランスは「在重慶及沿居留民の保護」に加えて「一種の示威の為めに、特別建造に係る小型の砲艦を以て峡江の往来」をしていた。列強による清国利権をめぐっての激しい戦いは、四川の辺境でも止むことはなかった。

因みに1897年に長江を遡り山川と同じようなルートで四川省に向かった英国の女性旅行家イザベラ・バードは苦難の旅の詳細を『中国奥地紀行(1、2)』(平凡社ライブラリー 2013年)に残しているが、長江下流に位置する鎮江一帯におけるドイツ企業の企業活動を「わがライバル、ドイツ」と記した。当時、長江流域一帯で経済的利権を先行取得していた英国に対し、ドイツは果敢に商戦を挑んでいたに違いない。