戦争に翻弄される

サハリン北部の油田開発

そこで日本が目をつけたのが、サハリン島だ。日本で樺太と呼ばれたサハリン島は、日露戦争後に南部が日本領となった。しかし、石油などの鉱物資源に恵まれるのは北部である。率先して動いたのが日本海軍だ。海軍が、主に重油で動く軍艦を戦列に加えたのは15年である。これ以降、燃費の良い重油が燃料の主役となる。そのため油田の確保は、海軍の死活問題だった。19年には、海軍の後押しで日本企業が「北辰会」という組合を組織し、サハリン北部の油田開発に参入する。

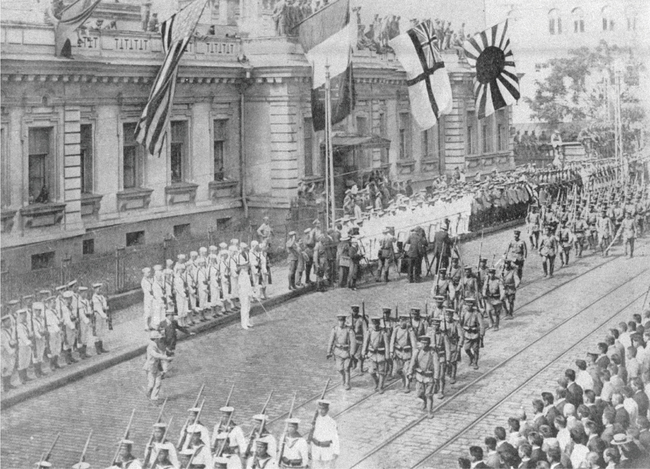

ロシアが革命を発端とする内戦のさなかにあった20年、日本はサハリン北部の石油を独占する口実を得る。アムール河の河口にあるロシアの街、ニコラエフスク・ナ・アムーレ(尼港)で日本人の住民が虐殺される事件が起きると、日本政府は謝罪と補償を求め、解決までサハリン北部を「保障占領」すると宣言した。当時の首相の原敬は、日記にサハリン北部を植民地化する構想も記している。ここを獲得できれば石油が手に入る。さらに、18年から日本が続けるロシア内戦への軍事干渉「シベリア出兵」の幕引きにも、良い土産になると算盤をはじいた。

結果的に、サハリン北部は植民地にできず、日本軍は25年に撤兵する。しかし、同年に結ばれた日ソ基本条約で、日本はソ連と国交を樹立し、この地の石油と石炭の採掘権を得た。

25年のソ連政府との契約で、サハリン北部の油田の5割は、日本政府が推薦する事業者に与えると決まる。利権の期間は45年間とされた。その翌年に、北樺太石油会社が設立される。歴代の3人の社長は、全員が元海軍中将だ。事業の中心となったオハ油田での産油量は、33年には年間19万トンを越え、日本海軍の当時の重油の需要の半分を賄うことができた。しかし30年代半ばから、産油量は年々減少していく。

背景には日ソ関係の悪化がある。32年、関東軍が満州国を建国した。現在の中国東北部にあたる満州では、関東軍とソ連軍が国境を挟んでにらみ合うようになった。39年には、ソ連の衛星国だったモンゴルとの国境のノモンハンで、大規模な紛争も起きている。

また日本はナチス・ドイツと同盟した。36年には日独防共協定、40年に日独伊三国同盟を結ぶ。ナチスは反共産主義を掲げ、ソ連もナチスを敵視する。敵の友は敵ということで、日ソ関係は悪化した。次いで37年に勃発した日中戦争で、ソ連は日本と戦う中国国民党の蔣介石を支援した。ドイツと手を組み極東の国境を脅かす日本軍を、中国軍が引き受けるのだから、ソ連は中国からの支援要請を快諾した。これに日本側は感情を害す。日中を天秤にかけ、時には手玉に取る外交は、現在のロシアにも引き継がれるお家芸だ。

こうしたマクロの国際政治は、サハリン島の石油事業にも影響する。