鉄道貨物駅から肩荷役は消えても残ったドライバーの手荷役

その後、トラック輸送が日本の貨物輸送の主体を握ることになっても、一貫パレチゼーションは十分に普及することなく現在に至っていることは、冒頭に述べた2023年「パレット標準化の実態調査」の結果が示している通りである。

ここに興味深い比較を示しておこう。

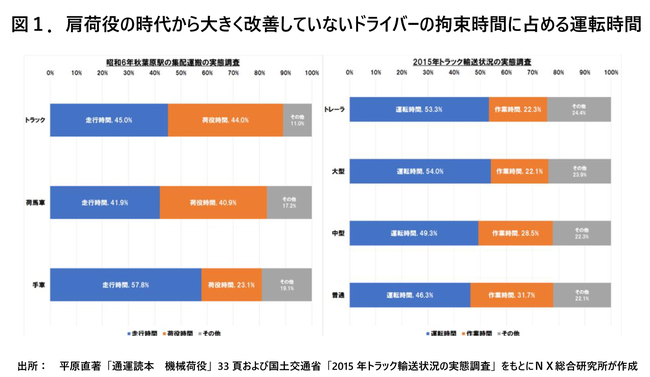

下の図1の左側は、平原直が「荷役と機械」1979年12月号で紹介している昭和6年(1931年)秋葉原貨物駅で行われた集配運搬の実態調査の結果を示したグラフである。それに対して図1の右側は、2015年に国土交通省が行ったトラック輸送状況の実態調査の結果を示したグラフである。

左半分の昭和6年の秋葉原駅の調査では、実働作業時間に占める走行時間の割合が、トラックで45%、荷馬車で41.9%、手車で57.4%と半分前後であることを示している。それに対して右半分の2015年のトラック輸送状況の実態調査では、トラックドライバーの平均拘束時間に占める運転時間の割合が、トレーラーで53.5%、大型で54.0%、中型で49.3%、普通で46.3%と、これまた半分前後であることを示している。

昭和6年調査の実働作業時間と2015年調査の平均拘束時間が同じかどうか、昭和6年調査の走行時間と2015年の運転時間が同じかどうか、議論の余地はあるとは思うが、いずれにしても貨物輸送の中心部分であるべき走行時間や運転時間の割合が、時を経ても本質的に改善されていないことは、事実として受け止めねばならないであろう。

一方、昭和6年調査の荷役時間と比較すると2015年調査の作業時間(荷役時間+付帯作業時間)の割合には改善が見られるとはいうものの、改善の余地はまだまだある。一貫パレチゼーションや輸送モードの違いを超えた共通化かつ標準化された“箱”の運用を含むユニットロードシステムの普及がその改善に大きく貢献することは間違いないであろう。

インターネット通信の仕組みを物流に応用し効率化を図るフィジカルインターネット時代のユニットロードシステムは、例えひとつの国の国内輸送に適用されるものであったとしても、国内だけの狭い視点に陥らず、グローバル標準に則って構築される必要があるであろう。