10年ほど前の話だが、日本の大手企業の本社ビルが突然停電する事故にあった。その時事務所にいた社長から後ほど聞いた話だが、停電した瞬間に誰も仕事できなくなったそうだ。社長は「昔は、パソコンもインターネットもなく仕事をしていたはずだけど、年配社員もどうやって仕事をしていたのか思い出せないのだろう」と嘆いていた。

日本では停電は災害時を除けばまずないが、途上国では話は別だ。筆者がアフリカ西部の米国系の高層ホテルにチェックインした時に、部屋が停電していたことがあった。エレベーターなどの電源は自家用発電機で確保していたが、能力が足りず部屋の電気まで供給できなかったのだろう。

年明けから頻繁に行われている電力融通

電気なしでは何もできない時代だ。例えば、昔の黒電話は停電時も使えたが、今の電話は電源がないと動かない。電気がなければ、無事に着いたことを知らせることもできない。インターネットが使えなければ仕事どころか暇つぶしすらできない時代だ。

そんな中、今年の冬は東京電力管内を中心に電力需給が厳しくなっている。1月6日、東京には雪が降った。当日と翌7日、東電管内は需給が逼迫し、他の地域から電力の融通を受けた。

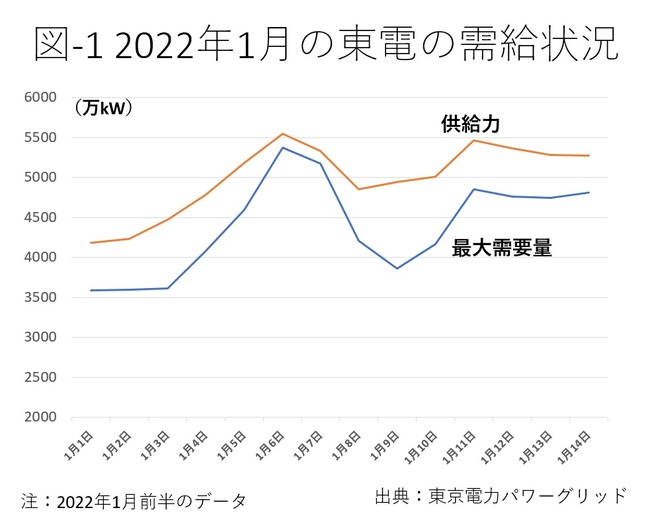

6日には3回にわたり、北海道、東北、中部、関西電力管内から最大276万キロワット(kW)。7日には、最大274万kWだ。6日の最大電力需要5374万kWに対し供給力は5550万kW。7日の最大電力需要5173万kWに対し供給力は5328万kW(図-1)。大量に貯めることが難しい電気は、需要に合わせ必ず必要な量を供給する必要があるので、周辺からの融通がなければ停電していた可能性が高い。

なぜ、以前の日本ではあまり考えられない停電の心配が最近出てきたのだろうか。本連載、World Energy Watchでも欧米の例も引きながら何度か停電の可能性を指摘したが、改めて説明したい。