今年も例年通り8月20日に、サンマの棒受け網漁の大型船の出漁が始まりました。日本のサンマ漁の漁獲量の約99%が、大型船を主体とする棒受け網漁が占めています。しかし漁獲量は減り続けていて、昨年(2021年)は僅か2万トンを切り過去最低を更新しました。一方で、漁獲の減少に伴い、魚価は大幅にアップしています。残念ながら大衆魚のサンマが、漁獲量の減少で大衆魚ではなくなりつつあります。

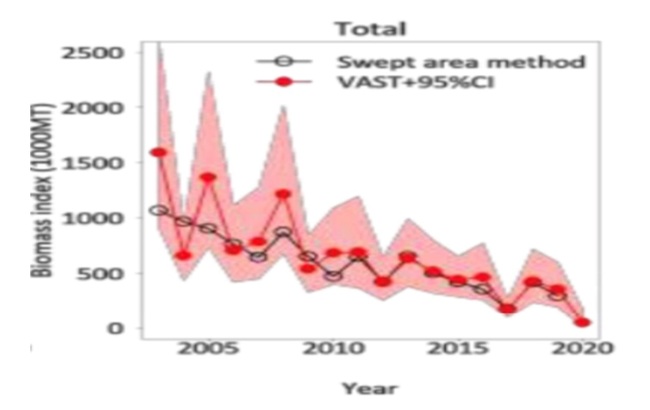

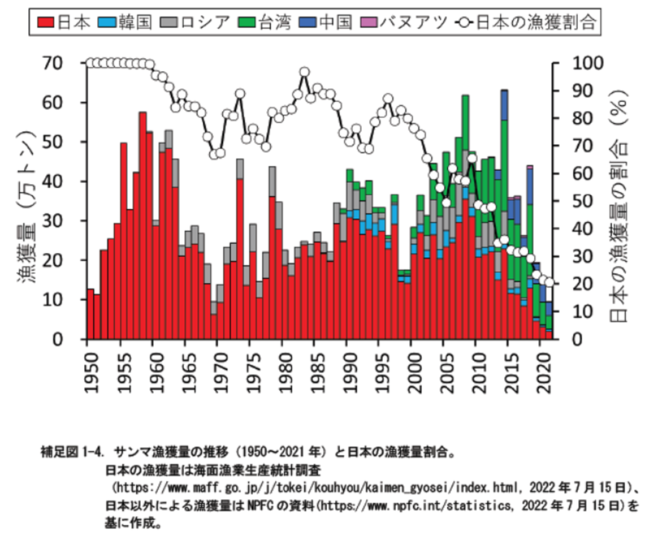

下のグラフでイメージが沸くと思いますが、サンマ資源は太平洋側にしかなく、全体で激減しています。魚価高のため、わが国も含めた各国の漁船は、その激減したサンマを少しでも多く獲ろうと同じ漁場に集まっています。

漁獲可能量(TAC)は北太平洋漁業委員会(NPFC)で、一応設定されているように見えます。ところが、実際に漁獲できる数量より、はるかに大きく設定されてしまっています。しかも、国別に枠が配分されているわけではないので、各国は同じ漁場で入り乱れて操業しており、資源管理には全く役立っていません。

甘い管理を狙ってサンマ漁に参入して来た国々

サンマ漁に参入しているのは、日本を始め台湾、中国、韓国、バヌアツそしてロシアの6カ国です。もともとは、下の漁獲量推移グラフで分かる通り、日本の漁獲量が8割以上と圧倒していました。

韓国とロシアはもともと漁獲実績がありました。ところがまず台湾が2000年代に入り漁獲量を急増させています。次に、中国(12年)とバヌアツ(13年)が近年参入し、漁場はサンマ漁の激戦区になってしまいました。