国土交通省が23年1月1日時点の公示地価をこのほど発表した。その結果によると、全国の全用途平均で前年比1.6%上昇し、全体としては地価の上昇がみられた。特に、札幌、仙台、広島、福岡といった、地方中枢都市での地価上昇が顕著で、これら4都市平均では住宅地が8.6%、商業地が8.1%の上昇と、それぞれ東京圏の2.1%、3.0%を大きく上回った。

東京だけでなく、地方の大都市でも大きな地価上昇が見られたことは、さまざまな場所の経済がある程度新型コロナウイルス禍の影響から回復しつつあることを反映した結果と考えられ、歓迎すべきことである。

しかし、こうした回復基調は全国どこでも同じというわけではなく、地価が下落した市町村も数多く存在する。例えば、公示地価の公表ページでの用途定義に倣って住宅地を定義し、地価変化率の市区町村平均を算出してみると、住宅地について、42%の市区町村で地価が上昇しているのに対して、半数以上の58%で下落している。自治体数でみると、半数以上の地価が下落しているのである。

地価は、他の条件が変わらなければ、その土地を欲しがる人が増えれば上がり、減れば下がる。そのため、地価の変化は、当然のように、地域の人口動態と関係する。

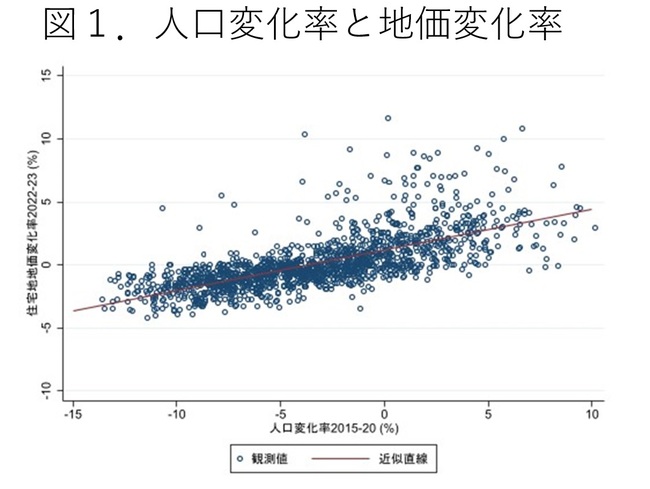

先ほどの地価変化率の市区町村平均と市区町村の人口増減との関係を確認してみよう。図1は15~20年の市区町村人口変化率と22~23年の市区町村住宅地価変化率との散布図およびその近似直線である。横軸に人口変化率を、縦軸に地価変化率をとっている。

小さな町村では、少しの変化で大きな変化率となってしまうところもあるため、ここでは、全体の傾向を見るうえで数値の上位と下位の1%の地域は除いてある。これ以降に用いる図でも同様の操作を行った。

図1より、おおまかにみると、人口が減っている地域で地価が下がったことがわかる。全体として地価は上昇したものの、人口減少している地域はコロナ禍からの回復基調に乗り切れずに地価が下落し、地域間で二極化が進んでいることがうかがえる。