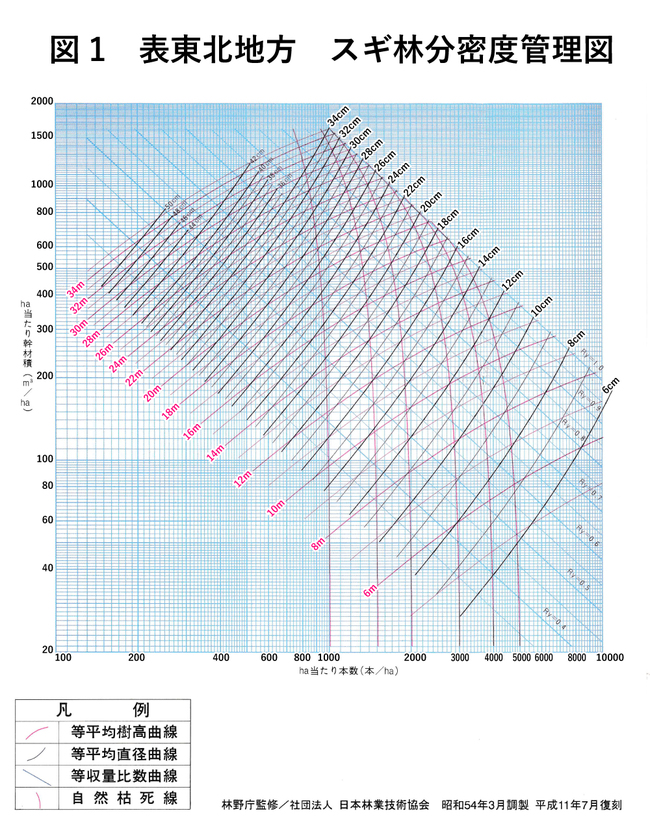

森林を構成する林木(りんぼく)は、樹冠(樹木の枝葉が集まった部分)の葉に降り注ぐ陽光で光合成を行い成長していく。初期には各林木の樹冠は離れていて十分に受光できるが、成長に伴って樹冠が接するようになると競合が起きて自然淘汰が始まる。その過程における林分(りんぶん、一団となった同質の森林)の本数密度と材積(木材の体積)、平均樹高、平均直径の関係を1枚の図に詰め込んだものが、林分密度管理図(図1)である。

1枚の図でこうした森林の諸要素の動態を説明できるモデルなど無理があるような気もするが、うまくできているし、実際に間伐の設計にも利用されており、実用性があるのだ。

密度の影響を受けて作物の成長に違いができることを密度効果という。密度(一定面積当たりの個体数)が高くなるにつれて、作物の平均の大きさがだんだん小さくなっていくことを競争密度効果という。また、一定面積当たりの収量は密度が高くなるほど増加するが、密度が高くなりすぎると収量はあまり増加しないで、一定化する。これを収量密度効果という。

そもそも農業分野で用いられた理論であるが、スギやヒノキの一斉林にもあてはまり、それを図式化した林分密度管理図が作成されている。樹種別、地域別に調整されているが、これを使って間伐の設計をすることができる。便利ではあるが、現地に当てはまらない場合もある。

横軸がヘクタール(ha)当たりの本数、縦軸がha当たり幹材積でいずれも対数目盛である。

植栽後に間伐を行わないと、成長するにしたがって樹木間に競争が起こり、競争に負けたものは被圧されて枯死する。横軸から立ち上がって徐々に左に傾いていく赤い線が自然枯死線である。

植栽密度は違っても、自然枯死線はやがて右上の最外側の右下がりの青い直線に収束する。この線を最多密度曲線(対数目盛の図では直線となる。)と呼び、これ以上密度が高くなれない限界を示している。例えば1万本/haで2000立方メートル(㎥)/haの林分は、最多密度曲線の外側で、理論的には存在しないということになる。

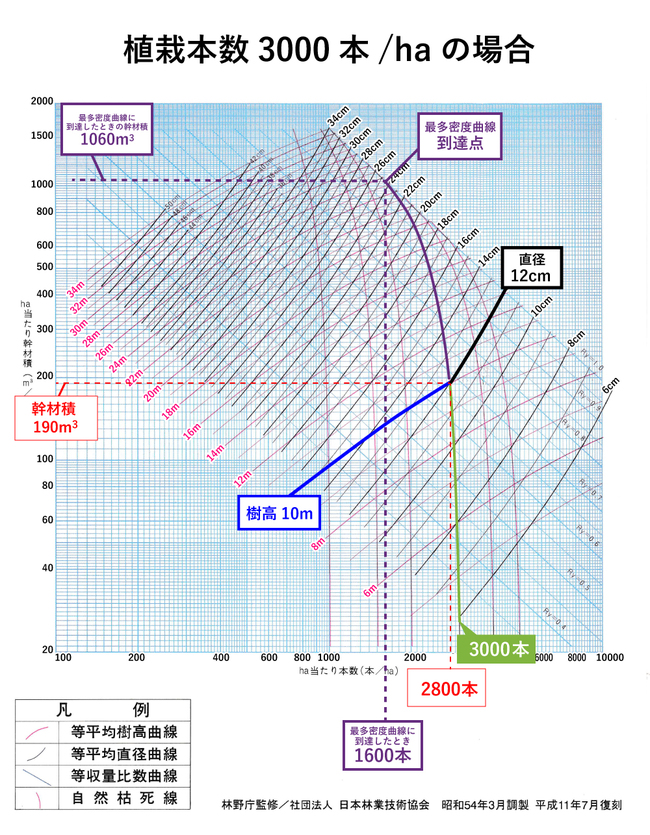

植栽本数3000本/haの場合を見てみよう。横軸の3000から立ち上がる赤い自然枯死線をたどっていくと、自然淘汰で本数は漸減していく。樹高10mになったときすなわち赤い10mの等平均樹高曲線との交点を読み取ると、横軸の本数2800本/ha、縦軸の幹材積190㎥/ha、さらに黒の等平均直径曲線との交点から直径12センチメートル(㎝)であることが分かる。

さらにこの自然枯死線を上にたどると、最多密度曲線に収束し、その時は本数1600本/ha、幹材積1060㎥/ha、平均樹高26m、直径25㎝となる。その後は、最多密度曲線にそって推移する。