前回は、賦課方式で運営されている現行の公的年金制度が本質的にはネズミ講となんら変わるところがないこと、少子化、高齢化が進行する中にあっては若い世代ほど負担額に対する給付額の比率が低下し、どんどん不利になっていくことを指摘した。つまり、賦課方式的な現在の年金制度は決定的に人口動態に依存した制度であり、現状のまま推移すれば制度自体が存続の危機に陥るのだ。

実はこのような社会保障制度の持続可能性に関する危機的な状況は、制度発足時からすでに予想されていたと言えば大げさに聞こえるだろうか。

社会保障の起源は古く1601年にイギリスで制定された救貧法にまで遡ることができる。そして、直接的に現在の社会保障制度の礎となったのは、ドイツ帝国宰相のビスマルクによる1883年の疾病保険設立を端緒とする一連の政策によってである。

「リスク」を社会全体でシェアする

では、そもそも、なぜ社会保障制度が必要なのであろうか。

理由は様々あるが、その一つに、個人のリスク回避行動を挙げることができる。すなわち、個人で生活する場合、病気や高齢、その他の理由で働けなくなり収入が途絶し、さらに貯えが底を突くとたちまち生活が立ち行かなくなってしまうため、われわれは一定の大きさの集団を形成することで対処しようとする。その最小単位が夫婦であり、夫にとっての妻、妻にとっての夫がリスクの備えになるし、さらに、親にとっての子、子にとっての親などもリスクへの備えとして機能する。最近特に若者の間で流行しているシェアハウスも一種の共同体とみなせるかもしれない。

実際、わが国に本格的な社会保障制度が確立する前の戦前においては、自然増加率が10%を超える子沢山社会であったし、多世代同居も一般的であった。また、家族という単位でもなお対処しきれないリスクに関しては、地域共同体が同じ役割を果たすし、地域共同体より上位の存在は国である。つまり、国が営む社会保障制度は個人の直面するリスクを社会化する機能を持つものとして理解できる。

かつては個人や家族で背負わなければならなかったリスクを社会全体でシェアすることで、肉体的、精神的、経済的な負担の軽減を図ることが可能になるのだ。

社会保障制度の「自己破壊性」

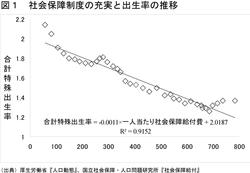

そうであれば、公的な社会保障制度の充実は必然的に少子化をもたらすこととなる。なぜなら、社会保障制度が充実すれば、ライフサイクルにおいて直面する様々なリスクを国家が引き受けてくれるため、あえて結婚する必要がなくなるし、コストがかかる子どもも不要になるからである。ある保険会社の調査によれば、子育てに要する費用は養育費、教育費合わせて3000万円程度とのことだ。

もちろん、子どもはリスク軽減のためだけに持つものではないが、少なくともそれを目的とした子ども需要は減少するので、高齢期等のリスク対応型の社会保障制度が拡充されるにつれて、出産・育児に対する政策対応が充実しない限り、やはり少子化が進行することとなる。

図1 社会保障制度の充実と出生率の推移

図1 社会保障制度の充実と出生率の推移拡大画像表示

少子化が進行すると、賦課方式によるネズミ講的な年金制度は、受益世代が増加する一方、負担世代が減少することとなるので財政的に厳しくなるし、より若い世代ほど条件が不利になるため、制度への信頼感が揺らぎ、最終的には存続すら危うくなってしまう。要するに、社会保障制度は自らの存在が自らの存立基盤を破壊してしまうという何とも厄介な性質である「自己破壊性」(小塩隆士『効率と公平を問う』日本評論社2012年)を持っており、図1はその存在を示唆している。