宅配ドライバーなど自動車運転に関する職業にも「2024年問題」が重くのしかかる。ネット通販の扱い数は年々増えており、コロナ禍に伴う外出制限が拍車をかけた。コロナ禍が一服しても趨勢は変わらず、事業者間の荷物輸送も需要拡大の一方でドライバーを募集しても人が集まらない。ただでさえ人手不足の中、今後その度合いが激しくなると予想される。

介護サービス、自動車運転のみならず現業職は全般的に人手不足だ。例えば飲食店やホテルなどはコロナ禍の収束でインバウンドが再び拡大の兆しを見せる一方、コロナ渦中に離職したスタッフが戻ってこない。生産工程すなわち製造現場に人が足りない。建設・土木の作業現場にも働き手がいない。

「金の卵」の消滅

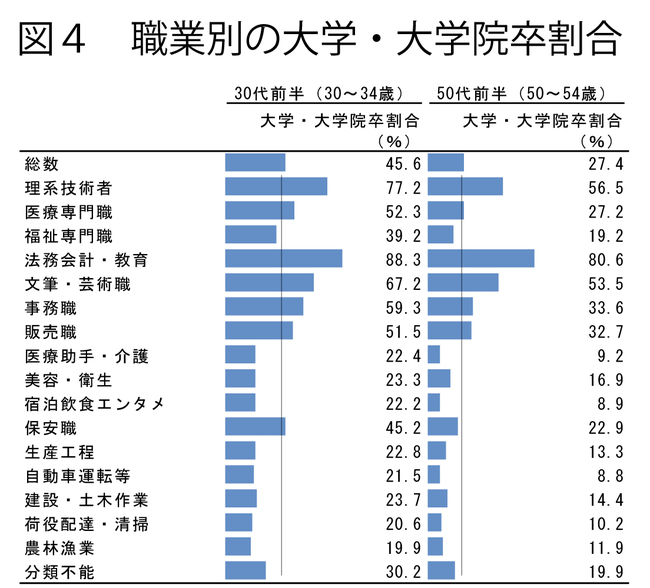

事務職で人が余り、専門職や現業職の人手不足が深刻なのはなぜか。そして団塊世代のリタイアで抜けた穴がなぜ埋まらないのか。手掛かりになりそうなのが図3、20代後半の学歴構成の推移である。

元データは同じだが、左の実数の積み上げ棒グラフと右の割合棒グラフに作り分けた。左のグラフからみると少子化が顕著だ。最終学歴がほぼ確定したであろう20代後半の人口は、団塊ジュニアが20代後半だった2000年をピークに、その後20年で4割も減少している。

他方、大卒・大学院卒の人数に目をやると2000年以降ほとんど変わっていない。90年代までは志願者の増加に歩調を合わせるように大学の新設や定員増が相次いでいた。少子化に転じ新設や定員増は一段落しても、いったん増えた大学定員は雇用の問題もあって容易に減らせない。

そのため、大卒未満の数が顕著に少なくなった。職業と最終学歴が関係するとすればだが、1970年に20代後半だった世代が大卒未満で就職した職業を、2010年の20代後半の世代が引き継いだとしても、その世代の大卒未満の人数は半分以下である。

1980年と2020年を比較しても同様である。親の世代の大卒未満の仕事を子の世代の大卒未満が継承するのは難しい。

集団就職列車が1975年に終了するまでの時代、中卒の就職志願者は「金の卵」と呼ばれ、主に現業職に携わった。「金の卵」は経営者目線で低コスト労働を含意するものだが、現代、少なくとも中卒の就職志願者を見つけるのは至難の技である。

そして大学定員が減らない中で少子化が進んだため、大学進学率が高まった。右図のように、20代後半に占める大卒以上の割合は2000年で24.5%だったが、2020年は38.6%となった。

大卒ブランドの大衆化が進み、1970年と2020年では大卒のイメージがだいぶ異なるであろうことは想像がつく。1970年の大卒以上の割合は10.7%、すなわち上位1割が大学に進学する感覚だった。そればかりか当時は同世代の4割前後が中学卒だった。大卒というだけでエリートだった時代だ。

学業成績という極めて部分的な切り口だが、1970年は1割だった大卒が、およそ2世代を経て4割になっている。昔の感覚でいえば高校卒と重なるところが大きい。

大卒=ホワイトカラーの幻想

大卒イメージは昔と今で変わったが、大学=ホワイトカラーというイメージは変わっただろうか。狭い意味の「金の卵」はほとんど見つからないものの、大卒未満が現業職というイメージは今もあるのだろうか。端的にいえば基本的に大きく変わっていないと思われる。

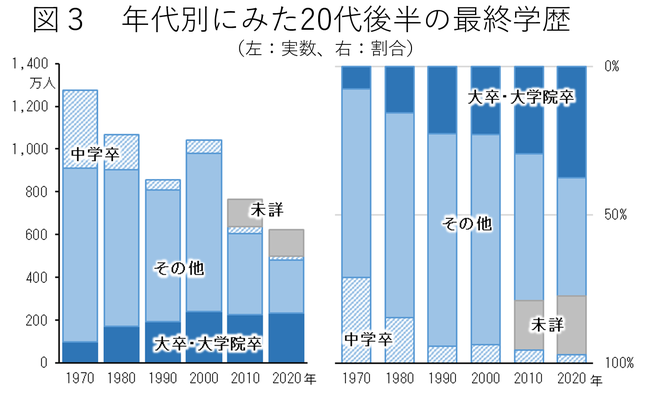

図4は、2020年の国勢調査をもとに職業と最終学歴の関係を示している。30代前半と50代前半の2世代を比較した。

大学・大学院卒の割合をみると50代前半では27.4%だったが、30代前半は45.6%に上昇している。一方、大学・大学院卒の職業別の分布は世代間でそれほど変わっていない。すなわち専門職、事務職、販売職に多く、現業職に少ない。

1929年(昭和4年)、小津安二郎監督の映画『大学は出たけれど』が公開された。昭和恐慌期の就職難の世相を反映し、タイトルが流行語になった。大卒が押しも押されもせぬエリートだった時代と大学が大衆化した現代では状況が異なるが、大学を出たからにはホワイトカラーに就職するつもりが意外に苦戦するという状況を考えれば案外似たような状況にあると言えないか。

つまり、現代に至って求職が事務職に集中する背景に、大学を出たならホワイトカラーというイメージがあるということである。ここで事務職への求職者が人手不足の深刻な専門職あるいは現業職に分散するのが全体最適ではあるが、そうもいかない。