世界潮流を読む 岡崎研究所論評集

世界の流れは、時々刻々専門家によって分析考察されています。それらを紹介し、もう一度岡崎研究所の目、日本の目で分析考察するコラム。

-

2026/02/12 岡崎研究所

2026/02/12 岡崎研究所中国の工作員による台湾軍に対するスパイ活動が急増している。近年、中国による台湾への諜報活動が活発化しているが、中国による台湾への軍事侵攻の準備に関連していると思われる活動は、これに止まらない。

-

2026/02/11 岡崎研究所

2026/02/11 岡崎研究所米国は、数多くの国際機関からの脱退を表明し、実行に移している。色々な意味でグローバル・ガバナンスの曲がり角と言える年になる。この「平和協議会」は、まさにその流れに一石を投じるものであるのは間違いない。

-

2026/02/10 岡崎研究所

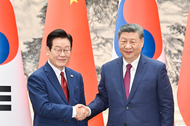

2026/02/10 岡崎研究所韓国の李在明大統領が国際政治で注目を浴びている。日中関係が悪化する中、日中は韓国を惹きつけようとし、韓国はバランスを保つ。李大統領は米国とも良好な関係を築いており、国益中心の「実用外交」を見せている。

-

2026/02/09 岡崎研究所

2026/02/09 岡崎研究所AIは、国家安全保障における意思決定のあり方を根本から変えつつある。人間の能力を補完し、危機対応の迅速化と精緻化を期待されてきたが、従来の抑止理論が前提としてきた条件を揺るがし、抑止力を損なう新たな脆弱性を生み出す危険性をはらんでいる。

-

2026/02/06 岡崎研究所

2026/02/06 岡崎研究所第2次政権のトランプ大統領は、国内では自らを拘束するものがないと感じ、米国が好きなように国際的に行動する権利を主張している。新しい世界に迅速に適応する必要がある。

-

2026/02/05 岡崎研究所

2026/02/05 岡崎研究所トランプ大統領が同盟国や友好国に対して傍若無人にふるまい、中国が着々と強靭な経済を構築する中、欧州やカナダは貿易相手の多様化を図っている。こうした世界の動きは、わが国の今後の対応を考える際にも参考になる。

-

2026/02/04 岡崎研究所

2026/02/04 岡崎研究所米国は1979年の米国大使館人質事件の報復としてイランの反政府デモに軍事介入を考えているが、イランはベネズエラとは異なり大きなリスクがある。

-

2026/02/03 岡崎研究所

2026/02/03 岡崎研究所トランプのグリーンランドを併合するとの脅迫に、欧州は対抗すべきであり、宥和とへつらいを繰り返すべきでない。トランプと対決することをいまだ躊躇するであろうが、圧力の前に逆らわないことは反撃するよりも危険である。

-

2026/02/02 岡崎研究所

2026/02/02 岡崎研究所トランプによるベネズエラの石油利権の獲得は、同国の民主化無くしては失敗に終わる。現体制が軍、警察、民兵組織を掌握している状況で、拙速な民主化は困難であり、その理由を説明することは現在のベネズエラの状況を理解する上でも有益であろう。

-

2026/01/30 岡崎研究所

2026/01/30 岡崎研究所世界は《力》の支配する領域が拡大する「地政学上のワイルド・ウェスト」となりつつある。日本は、日米同盟に対する見方をアップデートすべき必要性を示唆する。

-

2026/01/29 岡崎研究所

2026/01/29 岡崎研究所先の中韓首脳会談で北朝鮮の非核化や南北統一問題が議論されなかった。その約1週間後に開催した日韓首脳会談では、経済安全保障分野での協力で一致した。韓国は、中韓あるいは日中韓と日米韓の間で揺らいでいる。

-

2026/01/28 岡崎研究所

2026/01/28 岡崎研究所中東では、軍事的にトルコ、イスラエル、イランによる三者の鼎立状態で力の均衡状態が続いていたが、イスラエルによる12日間戦争でイランが脱落し、地域覇権国の地位を巡ってトルコとイスラエルの対立の可能性が顕在化している。

-

2026/01/27 岡崎研究所

2026/01/27 岡崎研究所トランプのグリーンランドへの野望は、欧州の深刻な懸念だ。米国の行動はNATO終焉とEU分裂を意味しうる。EUとNATOの同盟国には誘惑と強硬論を組み合わせた交渉戦術が必要だ。

-

2026/01/26 岡崎研究所

2026/01/26 岡崎研究所米国によるロシア船籍タンカーの拿捕やベネズエラ軍事作戦といったトランプ政権の動きは、ロシアへのプレッシャーとして機能している。プーチンに対しウクライナ問題で強硬姿勢を取り続けることのリスクの大きさを認識させている可能性はある。

-

2026/01/23 岡崎研究所

2026/01/23 岡崎研究所2026年はデビッド・キャメロンによるBrexit国民投票から10年目にあたる。今や国民の半数以上が間違いだったと考えているが、元の鞘に収まることはほぼ不可能。英国は分野ごとの協調体制を模索する。

-

2026/01/22 岡崎研究所

2026/01/22 岡崎研究所トランプ政権による軍事作戦については、国際社会においても米国内においても、評価が大きく分かれている。米主要紙が社説等でも肯定論・否定論で分かれ、それぞれが一定の説得力をもつ。中露による侵略行為と同一視する向きもあるが、本質的に異なる。

-

2026/01/21 岡崎研究所

2026/01/21 岡崎研究所ウクライナのゼレンスキー大統領は和平案の一環として15年の安全の保証を米国から提示されたが、15年の保証は無意味に近い。次の戦争を防ぐ平和か、次の戦争の火種を準備する平和かの選択を慎重に行う必要がある。

-

2026/01/20 岡崎研究所

2026/01/20 岡崎研究所米国のベネズエラ「介入」について、トランプは悲しいことに、その後どうするかについてほとんど関心を示していない。米国はここ数十年、事後の計画なき独裁者打倒の危険性を痛いほど学んできており、今回もまた同じ過ちを繰り返したように見える。

-

2026/01/19 岡崎研究所

2026/01/19 岡崎研究所トランプ第2期政権が発足した2025年、国内でも外国でも大きな力の不均衡が現れた。やりたい放題を止めるには、米国での三権分立を立て直す必要がある。2026年は米国と世界にとり転換の年になることが約束されている。

-

2026/01/16 岡崎研究所

2026/01/16 岡崎研究所ホワイトハウスの新たな国家安全保障戦略は、米国主導の安全保障秩序から欧州主導の秩序への確実な移行を計画する必要を示している。その実行には、少なくとも二つの点において深刻な抑止力ギャップを生ぜしめる可能性がある。

|

|

|