「世界情勢」の最新記事一覧

-

2023/10/16 冷泉彰彦

2023/10/16 冷泉彰彦AIの利用が万人のものとなった米国では、社会に大きな混乱が生じている。深刻な問題意識を持っているのはビジネスの現場だ。既に相当な比率で使われているのは間違いないが、いま議論されているのは「3段階の脅威」という問題だ。

-

2023/10/16 岡崎研究所

2023/10/16 岡崎研究所国連総会の機会にバイデン米大統領は中央アジア5カ国との史上初の首脳会談を開催した。ただ、歴史的な首脳会談の成果としてはいかにも地味に見える。米国はこの際、カザフスタンをはじめとするこの地域に対する戦略を更に強化すべきである

-

2023/10/15 板橋拓己

2023/10/15 板橋拓己世界で最も先進的な民主憲法を備えていた、戦間期ドイツの「ヴァイマル共和国」は、やがてヒトラーにより打ち倒される。その理由の一つは、当時のドイツ社会の極端な分極化だ。

-

2023/10/14 山崎文明

2023/10/14 山崎文明英国のタブロイド紙「デイリーメール」が、中国の原子力潜水艦が中国軍の仕掛けた障害物に衝突する事故を起こし、乗組員全員が死亡したと伝えている。大手メディアも報じているが、一部ではフェイクニュースとの指摘も出ている。真偽のほどはどうだろうか。

-

2023/10/13 佐々木伸

2023/10/13 佐々木伸パレスチナのイスラム組織ハマスとイスラエル軍の全面衝突に発展した「ガザ戦争」は同軍地上部隊のガザ侵攻が切迫する中、死傷者が増加の一途をたどっている。どういう形で決着するのか。中東側と米国側の視点から今後のシナリオを占ってみた。

-

2023/10/13 岡崎研究所

2023/10/13 岡崎研究所米国は、サウジアラビアと相互防衛条約について協議している。日本や韓国と結んでいる安保条約と似たものとなるとされ、仮に日米安保条約をひな形とする衛条約が実現するとすれば、日本としても色々と考えないといけない事が生じるかも知れない。

-

2023/10/12 長尾 賢

2023/10/12 長尾 賢イスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃に対し、インドのモディ首相がハマスを非難し、イスラエルへの支援を申し出ている。他国の紛争において、インドが明確に片方の側に立つことはあまり多くない。なぜ、イスラエルを支持することを決めたのだろうか。

-

2023/10/12 岡崎研究所

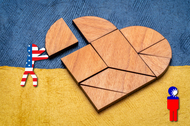

2023/10/12 岡崎研究所米国のウクライナ支援は米国の決意に対する試験であり、それが減ればアジアの同盟国の対米信頼が落ちる。台湾を巡る紛争への関与は、中国との今後の戦略的競争への影響とアジアの同盟国の視線を踏まえれば不可避であり、両面作戦を考えるべきである。

-

2023/10/11 岡崎研究所

2023/10/11 岡崎研究所ナゴルノカラバフ紛争はロシアがウクライナ戦争もあってコーカサスでの影響力を低下させたことを表す結末となった。中央アジア5カ国にもロシア離れが起こっている。ウクライナ戦争後、ロシアは国際的影響力を失い、弱体化する可能性が高い。

-

2023/10/10 岡崎研究所

2023/10/10 岡崎研究所金正恩の今回のロシア訪問がバイデン政権の対北政策の失敗の結果だとする声もあるが、果たしてそうか。直接の原因は、ウクライナでのロシアの苦戦である。ただ、バイデンの対北政策がこれまで何ら変わらなかったことに批判の余地はあるかもしれない。

-

2023/10/09 佐々木伸

2023/10/09 佐々木伸パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスが電撃的なイスラエル攻撃を敢行、市民ら約700人が死亡した。イスラエル軍も空爆などで猛反撃、全面戦争の情勢。なぜ今、ハマスが攻撃に踏み切ったのか、その背景と今後の展開を占った。

-

2023/10/09 長尾 賢

2023/10/09 長尾 賢インドは日米豪印4カ国の枠組みQUAD+英仏での初の空軍共同演習を企画している。これまで海を中心にしてきたところからの転換である。では、インド空軍はどの程度の実力をもっているのだろうか。インド空軍博物館の展示を見ながら、分析したい。

-

2023/10/09 岡崎研究所

2023/10/09 岡崎研究所G20首脳会議の脇で米欧首脳がインドから中東を経て欧州に至る海陸の交通路の建設を支援することに合意した。輸送時間や燃料の使用量を削減し、湾岸諸国から欧州へのエネルギー・貿易の流れを後押しすることが狙い。中国の「一帯一路」に対抗する。

-

2023/10/06 岡崎研究所

2023/10/06 岡崎研究所来年のメキシコの大統領選挙は、与野党の統一候補がいずれも女性となり、初の女性大統領がほぼ確定した。与党は現大統領が禅譲した形で、政策が忠実に引き継がれる。汚職のイメージから脱却できない野党3党連合は先住民の貧困家庭出身者をあてている。

-

2023/10/05 岡崎研究所

2023/10/05 岡崎研究所バイデン政権はペルシャ湾地域との関係強化の一環としてバーレーンと戦略的安全保障協定に調印した。米国側はこの協定を域内の他の国々と協定を結ぶ上でのひな形としたいとしており、イスラエルとサウジアラビアの国交樹立にもつなげたい考えだ。

-

2023/10/04 岡崎研究所

2023/10/04 岡崎研究所対中国への対応として、アジア版NATOは今の目標ではないかもしれないが、将来の選択肢として可能性を閉じるべきではない。それはなぜか。日本はいかなる対応をしていくべきなのか。

-

2023/10/03 佐々木伸

2023/10/03 佐々木伸兄弟のように親密な関係だったサウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)が石油政策やイエメン、スーダンなどの対外方針をめぐって対立が表面化し、中東情勢に新たな緊張が走っている。石油大国同士の覇権争いで「ペルシャ湾は波高し」だ。

-

2023/10/03 岡崎研究所

2023/10/03 岡崎研究所米国のトランプ前大統領が政権時に打ち出した関税措置は、対中貿易赤字を削減することにはならず、単にそれを他国に移しただけだった。24年の大統領選に向けて検討する全ての輸入品への関税を一律10%とするものは、世界を大不況とする危険がある。

-

キーワードから学ぶアメリカ⑩

2023/10/02 西山隆行最近、米国の労働を取り巻く話題が日本でも頻繁に報道されている。米国において労働者や労働組合は政治的に活発で、大きな存在感を示しているという印象を持つ人もいるのではないだろうか。実は、米国における労働と政治を取り巻く状況は複雑である。

-

2023/10/02 岡崎研究所

2023/10/02 岡崎研究所金正恩がプーチンと会談した。とりあえずの問題は、ウクライナの反転攻勢が、ロシア軍への新しい弾薬の供給で遅くなること。一方、より長期的な問題は、ロシアと北朝鮮の軍事協力の進展であり、アジアの核戦力のバランスが変化する問題である。

|

|

|