1月20日付の朝鮮労働党の機関紙「労働新聞」は、朝鮮労働党中央委員会の政治局会議が19日に開催され、金正恩総書記が司会を務める様子を報じた。そして、この会議では米韓合同軍事演習や北朝鮮に対する制裁強化などをめぐり、「米国の敵視政策と軍事的脅威がもはや黙認することのできない危険ラインに至った」として、米国との長期的な対決に備えるため「われわれが主導的に取った信頼構築措置を全面的に再考し、暫定的に中止していたすべての活動を再稼働する問題を迅速に検討するよう、該当部門に指示した」としている。

このことは、北朝鮮が4年前に米国との史上初の首脳会談を前にして表明した「大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射実験や核実験の中止」について、見直しを検討することを示唆したものと考えられている。北朝鮮は、金総書記が昨年1月に示した「国防5か年計画」において、固体燃料を用いたICBMの開発推進や、核兵器の小型化・軽量化などを盛り込んでおり、これらの実現に向かって計画を加速することが考えられ、関係国は一層警戒を強める必要があるであろう。

米国などは、この北朝鮮のミサイル発射などに対して、国連安保理で対応協議を行ったが、中露の反対により実現しなかった。このような動きに対して、中国外務省報道官は記者会見で「いくら制裁を科したり圧力を加えたりしても朝鮮半島問題は解決できず、関係国の利益にならない」と繰り返している。また、国連安保理の会議においても、関係国は制裁の強化ではなく、北朝鮮との話し合いを行うべきだとする立場を示している。

一方日米は、1月21日、岸田文雄首相とバイデン米大統領がテレビ会議形式で会談した。この会合において、両国は「核兵器拡散防止条約(NPT)に関する日米共同声明」を発表するとともに、その中で北朝鮮に対し核兵器と全ての弾道ミサイル廃棄を要求し、不可逆的な解体(CVID)を強く決意する」とした。

CVIDは06年に北朝鮮が1回目の核実験を行った直後から国連安保理決議に北朝鮮非核化の原則として明記されてきた。しかし北朝鮮は「敗戦国に適用される原則だ」としてこれに反発し、トランプ前政権はあまり使用しなかった。

また、この日米会合では、「敵基地攻撃能力」の保有を含め、日本の防衛力を抜本的に強化する決意を表明するとともに、今年前半に日米豪印4カ国の枠組み「クアッド」首脳会合を日本で開催することも合意した。

具体的な対応策が見えない日本のミサイル防衛

日本の近隣国においては、核やミサイルの開発が強力に進められており、極超音速ミサイルまで出現して、日本にとっては、大きな脅威となっている。

放物線を描く通常の弾道ミサイルより、低空でしかも変則的な軌道で飛行するミサイルは、探知だけでなく、迎撃するのも難しくなり、日米韓のミサイル防衛網の攪乱を意図しているのは明白である。

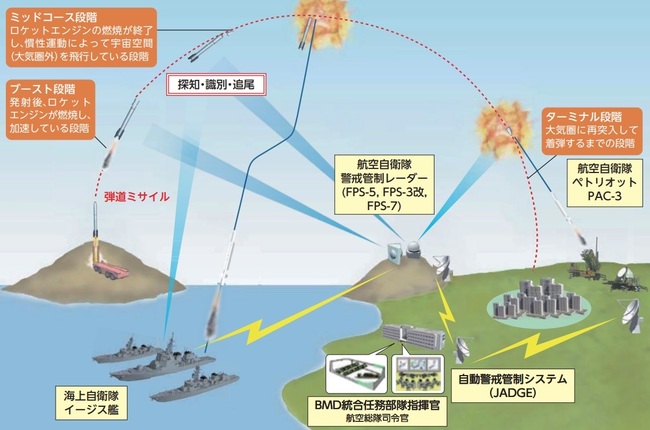

現在の日本のミサイル防衛は、探知した弾道ミサイルの軌道を計算、予測して迎撃ミサイル「SM3」を発射するイージス艦と、同艦が撃ち漏らしたミサイルを地上で迎撃する地対空誘導弾パトリオット(PAC3)の2段構えを取っている。イージス艦で迎撃する場合、放物線を描く従来型の弾道ミサイルであれば、ミサイルが最も高度が高い軌道の頂上に達し、速度が遅くなった段階での迎撃を想定しており、軌道も予測しやすい。

しかし、変則軌道の場合は飛行の最終段階で浮上するタイプもあり、迎撃ポイントの計算が難しい。また、今回の弾道ミサイルは、最高高度約50kmで、SM3が想定している迎撃高度よりかなり低い。

今回のミサイルの飛翔が低軌道であり、落下地点も日本海の中部であるため、その追跡が難しいことは理解できるものの、低高度で飛翔してきたものが、軌道を変更すると、自衛隊はミサイルを見失う可能性があるという現実的な欠陥を暴露してしまったことになるのではないかといわれる。日本国民に対しては正直でいいが、中国や北朝鮮には、ミサイル防衛能力の限界をうっかり漏らしてしまったことになった。防衛省は、北朝鮮などの弾道ミサイルの脅威が高まっていることを受け、レーダーの高出力化など新たな迎撃ミサイルシステムの開発検討に入っていると聞いているが、まずは探査追跡を迅速にできるシステムの開発が急がれる。

このような中で、日本の弾道ミサイル防衛態勢を増強するために、秋田県と山口県へ配備する予定だった地上配備型弾道ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」の計画について、その地元問題から、20年6月15日、当時の河野太郎防衛大臣が「配備停止」を公表した。これを受けて、当時の安倍晋三首相は「安全保障戦略」を国家安全保障会議で徹底的に議論するとし、自民党の安全保障調査会の下に「ミサイル防衛に関する検討チーム」が発足した。これは、むしろわが国を取り巻く安全保障環境は、イージス・アショア導入が閣議決定された17年当時より厳しさと不確実性を増していることに対応が必要なことを意味している。