サケ(シロサケ)が産卵のために川を遡上していくのは秋の風物詩です。しかしながら、かつて大量に水揚げされたサケの漁獲量が減少しています。マスコミ報道を通じて、ご存知の方も多いのではないでしょうか? そこで、一般的に気づかれていない視点から、サケの回帰量が本格的に回復しない理由について考察してみます。

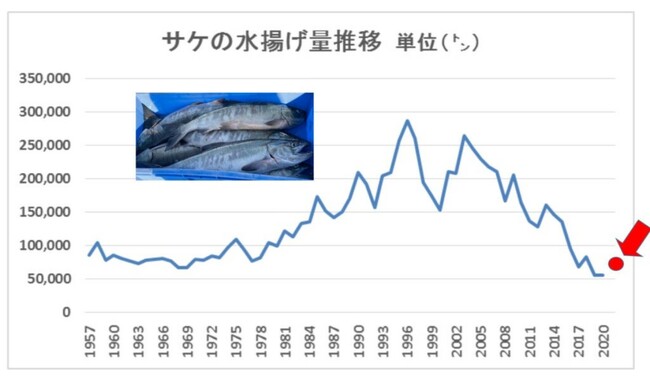

実際のグラフでサケの漁獲量推移を見てみる

近年漁獲量の減少に伴い、他の水産物同様にサケの価格も上昇しています。主に塩サケとして食するベニザケ(アラスカ、ロシア、カナダ)や養殖ギンザケ(チリ)、そして寿司の食材としての地位を確立しているアトランティックサーモン……。世界的な魚の需要増を背景に、短期的だけでなく、中長期的に見ても、価格は上昇傾向にあります。

また、日本人が大好きなイクラについても、サケの回帰量の減少に伴い価格が高騰しています。イクラの代替として小粒なロシア産のマスコ(カラフトマスの卵)も、日本での市場を確立しつつあります。国産イクラの供給が減ると、買付競争が激化し、輸入品の価格はさらに上昇します。

ところで今年は、サケの水揚げ量が前年比何割増などといった、増えているという報道がされています。しかし、サケに限らず、すっかり水揚げ量が低迷している前年との比較では、大幅に増えて見えるだけで、数十年単位で傾向を見ていくと実態が浮き彫りになってきます。そうやって見ないと、あるべき水揚げ量の基準が、下がってしまい数量感覚が麻痺してしまいます。

上のグラフをご覧ください。仮にこのままのペースで水揚げ量が推移して赤丸で示す数量に達しても、10年、20年単位で見ると、たいしたことがないことが分かります。このような誤解を産んでしまう報道がよくあります。減少傾向は、資源管理に問題があるのですが、それは後述します。