加速する「貯蓄から投資」、迎えた「金融政策転換」、景気回復の実態を伴わない「冷たいバブル」…ここ最近、経済に関するニュースが大きな話題を呼んでいます。この身近でありながらも複雑な問題について、私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか。

今回の記事では、日本政府の財政活動を支えている「租税」について解説しています。 所得税、法人税、消費税など、日本には様々な形態の租税があり、それぞれ異なる性質を持っています。社会保障費が大きく膨らむ中で最適な税制はどのようなものか、公平性の観点から見直していくことが求められています。

*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

今回の記事では、日本政府の財政活動を支えている「租税」について解説しています。 所得税、法人税、消費税など、日本には様々な形態の租税があり、それぞれ異なる性質を持っています。社会保障費が大きく膨らむ中で最適な税制はどのようなものか、公平性の観点から見直していくことが求められています。

*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

日本の予算構成と債券の発行

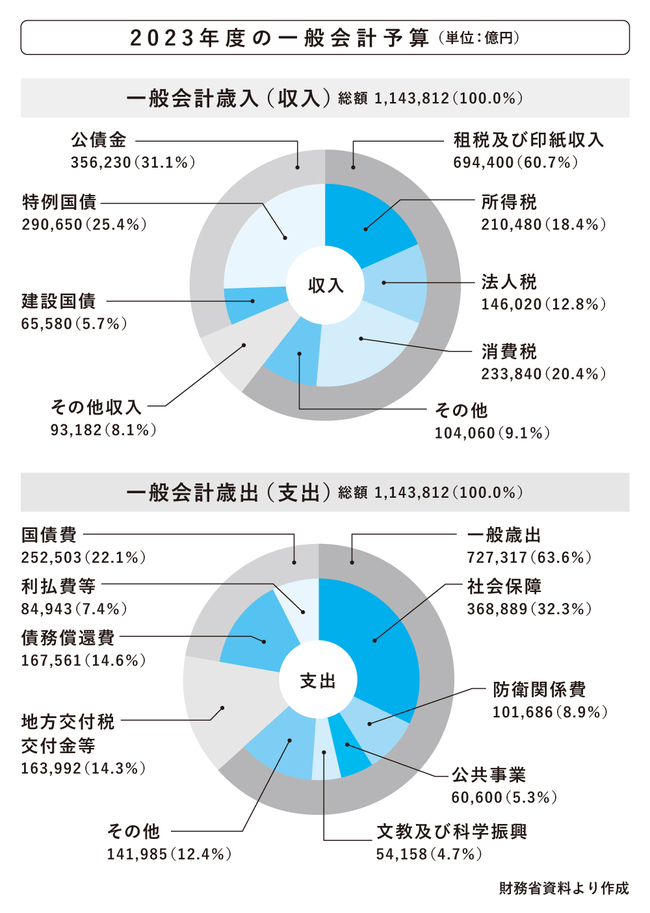

財政の実施には、どの政策にどれだけのおカネを使うか、といった年間計画(予算)が必要です。国家の予算には、一般的な財政活動を行うための「一般会計予算」、特定の事業における歳入・歳出を一般会計と区分して経理する「特別会計予算」などがあります。これらは基本的に、内閣が作成し国会で議決されています。

「一般会計歳入」を見ると、税収等が全体の3分の2程度にとどまり、残りの3分の1は公債金収入に依存していることがわかります。なお、公債金とは、政府が歳入不足を補うために集めた借金のことです。税収だけでは財源を確保できないため、債券の発行によって歳入を補い、その負担を将来世代へ先送りし続けているというのが現状です。

また、「一般会計歳出」を見ると、社会保障が約3割と最も大きくなっています。“少子高齢化”が急速に進む中で、年金や医療費などを含む社会保障の割合は年々増加しており、日本の財政を圧迫しています。政府も社会保険料の値上げや消費税の引き上げなどで収入の増加を図っていますが、問題が解決に向かっているとは決して言えない状況です。