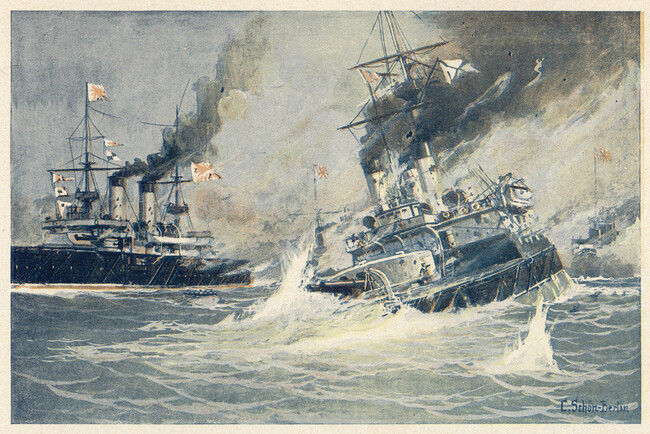

明治維新以来、日本にとって最大の安全保障上の脅威はロシア帝国であった。日露戦争(1904~05年)はその宿敵を打ち破り、日本を一躍列強の一員に押し上げた転機となった。しかし、帝国陸海軍が安全保障に関して安息することはなかった。

日露戦争後、帝国陸軍は戦後の内外情勢に対応すべく新しい安全保障政策を模索することになる。陸軍が憂慮していたのはロシアとの再戦であった。特に陸軍長老の山県有朋はロシアの復仇戦を恐れていた。山県は日露戦争を参謀総長として指導した経験から、戦争末期、日本の戦力が限界に達していたのに対し、ロシアにはまだ余力があったこと、したがって勝利が薄氷を踏むようなものであったことを良く理解していたのである。

山県の主導の下、1907年、陸軍は海軍と合同で『帝国国防方針』を策定する。同方針は国家戦略・軍事戦略の概略を定めた「日本帝国ノ国防方針」、作戦用兵の基本方針を定めた「帝国軍ノ用兵綱領」、そのために必要な兵力量を定めた「国防ニ要スル兵力」の三文書から構成される。この『帝国国防方針』策定までは、日本は国家戦略としての安全保障政策を持っていなかった。その意味で、同方針の策定は時宜を得たものだったと言えるだろう。

しかし、問題はその策定過程であった。『国防方針』は陸海軍統帥部(参謀本部・軍令部)が陸海軍大臣と協議して策定された。政府(第一次西園寺内閣)は一切関与できず、ただ完成後に当時の首相の西園寺公望に対して「日本帝国ノ国防方針」の審議と「国防ニ要スル兵力」の内覧が許されたのみであった。これは統帥事項(作戦・用兵)に政府(本稿では軍部を除いた内閣および各行政機関の意で用いる)は関与できないとする「統帥権独立」の原則に基づく対応であったと思われる。

外交的合理性なき明治版「防衛3文書」

しかし本来、安全保障戦略は単なる軍事問題の範疇を超えた高度な政治問題であるはずである。にもかかわらず、政府をオミットしたことによって国防方針の内容は現実政治から遊離したものになってしまった。

例えば、同方針では想定される仮想敵国をロシア・米国・ドイツ・フランスの順としたが、この仮想敵国設定が現実の外交関係と齟齬を来していた。日露戦争は日英米と露仏独の国際的対立構図を抱えていた。しかし戦争後、ロシアは対日融和政策に転換した。フランスもドイツとの対抗上、日英との関係改善を求めた。日露戦争中の1904年に英仏協商が、1907年には日仏協商・日露協約が相次いで締結され、ドイツを仮想敵とする準同盟体制が構築された。他方で、門戸開放・機会均等を国是とする米国は、日本の大陸進出にようやく警戒心を鋭くしつつあったが、依然として友好関係は維持されていた。

すなわち、日露戦争後の日本外交は安定した多国間同盟体制に向かっており、短期的にロシア・米国・フランスと戦争になる可能性はかなり低かったのである。一般に、国防上の脅威度は相手国の「能力」と「意図」によって決定される。現代日本の安全保障において超大国たる米国の軍事力が全く脅威にならないのはこの理屈による。つまり同方針の仮想敵国選定は、相手国の「意図」(実際の外交関係)よりも「能力」(軍事力)を極端に重視した結果であると考えられる。