-

2024/02/29 渡辺 努

2024/02/29 渡辺 努今年も春闘の季節を迎えた。賃上げの実現は既定路線で、日銀の金融政策も正常化に向かうだろう。「金利のある世界」の到来後も、「賃金と物価の好循環」のために国民全体で機運を高めるべきだ。

-

2024/02/28 原田 泰

2024/02/28 原田 泰人口減がデフレをもたらし、人手不足をもたらしているという人口減決定論がいまだ強い力を持っているようだ。今回は人口減と雇用状況を結び付ける議論を考えたい。人口減に伴う高齢化や社会構造の変化が雇用情勢の変化をもたらしているのかということだ。

-

2024/02/27 唐鎌大輔

2024/02/27 唐鎌大輔日経平均株価が1989年末につけた最高値(3万8915円)を約34年ぶりに更新した。「そのドライバーは何か」と聞かれれば「インフレの賜物」と言える。円安になるのも、株や不動産、外車や高級時計が高くなるのも、インフレ圧力の高まりと整合的な現…

-

-

2024/02/26 田中充

2024/02/26 田中充崖っぷちまで追い詰められていた柔道ウルフ・アロンが鮮やかな逆転劇で、2大会連続の五輪切符を手中に収めた。2年前に東京五輪で金メダルを取った後、2月まで一度も国際大会で優勝ができなかった。逆境をバネにウルフはどう這い上がったのか。

-

-

奈良県奈良市

2024/02/25 羽鳥好之春日大社にもほど近い若草山のふもと、大和の街並みにも溶け込む和洋折衷の美しい佇まいが宿泊客を出迎える。明治の時代に贅を尽くして建てられた奈良ホテルにはその歴史にふさわしい優雅で厳かな時間が流れている。

-

一冊一会

2024/02/24 WEDGE編集部今月は「ジェンダー」をテーマにセレクトしました。固定観念は日常の中にも、無意識の中にも潜んでいます。

-

2024/02/24 保手濱彰人

2024/02/24 保手濱彰人近年、世界のビジエスリーダーたちの間では、「マインドフルネス」により自分の内面を見つめ直すことが盛んに行われている。元々はスティーブ・ジョブズが日本の「禅」の思想に感銘を受け、取り入れたことが一つのキッカケと言われており、実は東洋人が自然…

-

2024/02/22 青山 佾

2024/02/22 青山 佾日本人にも馴染み深い観光地であるサンフランシスコだが、最近は治安悪化が盛んに報道されている。現地を踏査してところ、足を踏み入れない方がよい通りと、市民や観光客が行き来する通りとに分かれる。明暗が分かれるのはなぜだろうか。

-

-

2024/02/22 中西 享

2024/02/22 中西 享能登半島地震によって改めて「マンションの防災対策と長寿命化」に注目が集まっている。そこでカギとなるのが管理組合の意識と行動だ。

-

2024/02/21 山本隆三

2024/02/21 山本隆三過疎に悩む地域は、発電事業と水素製造により地域で雇用を生み過疎に歯止めをかけると意気込んでいる。しかし、洋上風力設備で発電される電気のコストは安くない。地元の雇用も期待できない。洋上風力と水素による地域創生は無理筋にみえる。

-

-

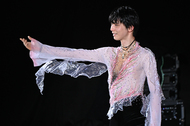

2024/02/20 田中充

2024/02/20 田中充魂がこもった約2時間半の熱演だった――。プロスケーターの羽生結弦さんの初の単独ツアー公演が千秋楽を迎えた。自ら「オリンピックを超えた」と語る演技は圧巻そのもので、観客を魅了した。肉体を極限まで追い込む彼の源泉は何なのか。

-

2024/02/20 ブレイディみかこ,野口千里

2024/02/20 ブレイディみかこ,野口千里エンパシーとは、「その人の立場だったら自分はどう感じ、どう考えるのかを想像して、理解する能力」のこと。英国在住のコラムニスト、ブレイディみかこ氏に日本で生かすべきエンパシーのあり方を聞いた。

-

2024/02/19 武田信晃

2024/02/19 武田信晃GDPが世界4位に転落した日本企業が競争力を維持できないのは、高度成長期の成功体験から変化を拒む企業文化などが指摘されている。欧米やアジアとの文化と心の比較を研究する東京女子大学の唐澤真弓教授に、日本人の気質から国力復活のヒントを探ってみ…

-

2024/02/19 真田康弘

2024/02/19 真田康弘サバが不漁に喘いでいる。水産加工業者の倒産なども起きているが、その背景には国の楽観的な資源評価にあり、漁業者からも批判が出ている。このままではサバは「不漁」のままなのか。

-

2024/02/17 保手濱彰人

2024/02/17 保手濱彰人『エースを狙え!』(山本鈴美香、集英社)以降、目立ったものに乏しかったテニス漫画という分野で、1999年から連載され、久しくブームを巻き起こしたのが『テニスの王子様』(許斐剛 、集英社)という作品である。

-

一人暮らし、フリーランス 認知症“2025問題”に向き合う(10)

2024/02/16 にらさわあきこ運動を目的とする集まりに、「運動がしたい」という単純な理由だけで参加するのも、もちろんいいだろう。しかし「役割があることで、参加しやすくなる」人がいるというのも、また事実。役割があることで、自分の立場がお客さんではなく、会を運営している一…

|

|

|